いくらが正しい値段なのか

土地の価格を知りたいとき、「いくらが正しい値段なのか」が分かりにくいと感じたことはないでしょうか。実は、土地には「一物四価」と呼ばれる複数の価格が存在しており、目的によって参考にすべき価格が異なります。この記事では、「一物四価」の考え方を軸に、それぞれの価格の特徴と調べ方、さらには2025年時点での地価動向まで、初心者にもわかりやすく丁寧に解説します。

不動産売却や相続対策、資産評価の場面など、土地価格の理解は非常に重要です。土地価格の正しい調べ方を知ることで、納得のいく判断や交渉が可能になります。

まずは、「一物四価」という土地価格の基本的な考え方から見ていきましょう。

一物四価とは?土地価格の4つの評価基準

「一物四価」とは、一つの土地に対して四つの異なる価格が存在するという考え方です。これらは用途や評価主体によって異なり、以下の4つが代表的です。

実勢価格(時価)

実勢価格とは、市場で実際に売買された価格のことです。不動産取引の現場では、これがもっとも実態に近い価格とされます。実勢価格は固定的なものではなく、取引の条件やタイミング、需給バランスなどによって変動します。

たとえば、同じ地域・同じ面積の土地でも、人気エリアであれば高値がつくこともありますし、売主が急いで売却する場合には値下げされることもあります。このような背景があるため、実勢価格は「相場」であり、「唯一無二の価格」ではありません。

実勢価格には次のような種類があります。

- 査定価格:不動産会社が売却を前提に「このくらいなら売れるだろう」と見積もった価格

- 売出価格:実際に市場に出す際の価格。値引き交渉を見越して査定価格より高めに設定されることが多い

- 成約価格:実際に契約が成立した価格。もっとも信頼性が高いが、情報が非公開な場合も多い

なお、実勢価格のデータは国土交通省の「不動産取引価格情報検索サイト」や不動産ポータルサイト(SUUMO・アットホームなど)で調べることができます。

公示地価・基準地価

公示地価と基準地価は、いずれも公的な価格指標です。ただし、算定主体や公表時期が異なります。

- 公示地価:国土交通省が毎年1月1日時点の価格を3月に公表

- 基準地価:都道府県が毎年7月1日時点の価格を9月に公表

どちらも、実際の取引に基づき鑑定評価された価格で、公共事業用地の取得や不動産取引の参考価格として使われます。公示地価は標準地と呼ばれる全国の約2万地点に設定され、基準地価はそれとは別の基準地で設定されることもありますが、一部重複もあります。

実勢価格に近い価格とされていますが、実際には数か月前のデータに基づくため、現在の市場価格とはやや乖離していることがあります。

相続税評価額(路線価)

路線価とは、国税庁が毎年7月に公表する、相続税や贈与税の算定に用いる土地の評価額です。公示地価の約80%を目安として設定されており、都心部などではほぼすべての道路に価格がついています。

具体的には、道路ごとに「1㎡あたり〇〇円」という形で価格が記載されており、これに土地の面積や形状補正などを加味して評価額を算出します。

たとえば、相続税の計算において「土地の評価額をどのように求めればよいか」と迷ったときは、この路線価が基準になります。

路線価は、国税庁の「路線価図」ページから誰でも無料で閲覧できます。

固定資産税評価額

固定資産税評価額とは、市区町村が3年に一度見直す、固定資産税や都市計画税などの算定基準となる土地の価格です。これは公示地価の7〜8割程度の水準とされ、すべての土地に対して価格が設定されます。

評価額は、市区町村(東京23区では都税事務所)によって決定され、納税通知書や「固定資産評価証明書」で確認することができます。なお、この評価額は不動産登記や売買時の登録免許税などの計算にも利用されます。

他の価格に比べて実勢価格との乖離が大きいこともありますが、税務手続きや資産管理の場面では基準としてよく使われます。

土地価格の具体的な調べ方

土地価格には複数の指標があることが分かりましたが、実際に自分の土地や購入を検討している土地の価格を知るには、どのように調べればよいのでしょうか。ここでは、公的なデータベースや実務的な方法を使って、土地価格を具体的に確認する手順を紹介します。

国土交通省「不動産取引価格情報検索」

不動産の実際の成約価格(実勢価格)に近い情報を得たい場合は、国土交通省が提供している「不動産取引価格情報検索」が有効です。これは、全国の不動産取引事例を集計したデータベースで、実際に売買された価格や面積、築年数、駅からの距離などが記載されています。

- 成約価格に近い情報が得られるのが特徴

- 無料で誰でも利用可能

- エリア・用途・面積・時期などで検索可能

ただし、あくまでも「過去の事例」なので、現在の価格とは多少ズレがある点には注意が必要です。また、取引件数が少ない地域ではデータがほとんどないこともあります。

国税庁「路線価図」

相続や贈与に関連して土地の評価額を知りたい場合は、国税庁が提供する「路線価図」を参照します。これは、1月1日時点での土地の相続税評価額を示したもので、毎年7月に更新されます。

- 全国すべての市街地がカバーされているのが特徴(郊外の一部地域を除く)

- 路線に面した土地は、㎡単価で評価額を確認できる

- 図面を見ながら目的地の路線価を調べる形式

この路線価に面積を掛け、奥行きや形状の補正を行えば、おおよその土地評価額を算出できます。不動産の専門家だけでなく、相続税申告を考える一般の方にも役立つ情報源です。

固定資産税評価証明書(市区町村)

所有している土地の価格を確認したい場合は、市区町村の役所や都税事務所で「固定資産税評価証明書」を取得します。これは、土地に課税される評価額が記載された公的証明書です。

- 自分の名義であれば誰でも取得可能なことが特徴

- 固定資産税・都市計画税・登録免許税などの計算基準

- 取得は窓口または一部自治体ではオンラインも対応

売買を予定している土地の固定資産税評価額を確認することで、不動産取得税や登記費用などの概算を立てることもできます。なお、第三者が他人の土地の評価証明を取得するには委任状が必要です。

不動産ポータルサイトの活用

SUUMO、アットホーム、LIFULL HOME’Sといった不動産情報サイトでも、売出中の物件価格(売出価格)を見ることで、ある程度の市場感をつかむことができます。

- 現在の売出価格を地域ごとに一覧で確認できるのが特徴

- 写真・間取り・築年数などの条件も含めて比較可能

- 売出価格と実勢価格は必ずしも一致しない点に注意

売出価格は、値引きを前提として高めに設定されていることが多く、必ずしも「相場」ではありません。しかし、同じエリア・条件の物件を複数比較することで、価格の傾向を読み取ることが可能です。

最新の地価動向(2025年版)

2025年現在、日本の地価はエリアによって大きく動いています。コロナ禍を経た不動産市場は全国的に変化しており、特に都市部や郊外の住宅地で異なる傾向が見られます。ここでは、公示地価と基準地価をもとに、地価の最新動向を見ていきましょう。

全国平均の地価推移

国土交通省の2025年3月公表によれば、全国の平均地価は4年連続で上昇しています。特に住宅地・商業地ともにプラス傾向が続いており、コロナ以前の水準を上回る地点も多く見られます。

- 住宅地:前年比+1.0〜2.5%の上昇(全国平均)

- 商業地:インバウンド回復により都市部中心に+3.0%以上も

一方で、人口減少が進む地方圏では、横ばいもしくはわずかな下落を示す地点もあり、二極化が進んでいるのが現状です。

地域別の上昇・下落傾向

- 首都圏(東京都心・横浜・川崎など):再開発・マンション需要により大幅上昇

- 近畿圏(大阪・京都・神戸):インバウンド需要が回復し、商業地中心に上昇

- 郊外エリア(埼玉・千葉・多摩など):通勤圏ニーズの拡大で住宅地が上昇傾向

- 地方都市(札幌・仙台・福岡):投資資金が集まり、上昇続くエリアも多数

- 過疎地域:地価は下落・横ばいが続く

久喜市のような郊外エリアでは、駅近や利便性の高い地域に限って上昇している傾向があります。一方で、アクセスの悪いエリアや空き家率の高い地区では価格の伸びが鈍いままです。

土地価格を調べる際の注意点とアドバイス

土地価格には複数の種類があり、それぞれ異なる目的で用いられます。そのため、調べ方や比較の際には注意すべきポイントがいくつかあります。

価格の乖離に注意

すでに述べたとおり、公示地価・路線価・固定資産税評価額・実勢価格の間には大きな違いが生じることがあります。たとえば、相続税や固定資産税の計算に使う評価額は、実勢価格の7〜8割程度であることが一般的です。中にはさらに低い水準で評価されているケースもあります。

一方で、不動産会社による査定価格や売出価格は、販売促進や交渉余地を意識して、あえて高く見積もられていることもあります。売出価格だけを見て「うちの土地は高く売れそうだ」と早合点するのは危険です。

複数の価格情報を並べて比較し、「何の目的で使う価格か」「時点はいつか」「誰が決めた価格か」という視点で冷静に整理することが重要です。

単価ではなく総額で考える

土地価格を比較する際に、「坪単価」「㎡単価」に注目しがちですが、それだけでは不十分です。なぜなら、土地には形状・接道状況・周辺環境など、単価では評価できない要素が大きく影響するからです。

例えば、単価は高くても細長い旗竿地であれば、使い勝手が悪く評価が下がる場合があります。また、接道がない「無道路地」のような特殊なケースでは、評価が大幅に減額されます。

そのため、「単価」だけでなく「その土地全体の評価」を見る視点を持ち、不動産業者の意見も踏まえて判断することが大切です。

評価時点に注意

地価は時期によって変動します。特に、コロナ禍や経済政策の影響、金利の動向などにより、数カ月〜1年で大きく動くこともあります。

公的な価格(公示地価・基準地価・路線価など)は、毎年一定時点でのデータをもとにしています。そのため、現在の価格動向とはズレが生じることがあります。

最新の実勢価格を知りたい場合は、不動産会社の査定や不動産ポータルサイトの「成約事例」を参考にする方が実情に近いでしょう。

専門家に相談することの重要性

土地価格の調査には、ある程度の知識や慣れが必要です。価格の種類や計算方法、地域特性など、独力で判断するには限界があります。

特に以下のようなケースでは、不動産会社などの専門家に相談するのが得策です。

- 相続税の試算や申告をしたい

- 売却の適正価格を知りたい

- 空き家・遊休地の活用を考えている

- 相続人間で土地の分割協議を進めたい

信頼できる不動産会社や税理士に相談することで、トラブルを未然に防ぎ、スムーズに手続きを進めることができます。

まとめ:土地価格を正しく理解し、賢く活用しよう

土地には「一物四価」と呼ばれる複数の価格が存在し、それぞれ用途や算定主体によって意味合いが異なります。公示地価や基準地価は取引の参考に、路線価は相続税評価に、固定資産税評価額は税金計算に、実勢価格は市場での売買の目安に使われます。

これらの価格を適切に読み解くには、次の3点が大切です。

- 何の目的で価格を調べるのかを明確にする

- 複数の情報源を活用して相場感をつかむ

- 必要に応じて専門家に相談する

また、2025年現在の地価動向を踏まえると、都市部や再開発エリアでは上昇傾向が続いていますが、地方や過疎地では停滞も見られ、エリアごとの傾向を丁寧に把握する必要があります。

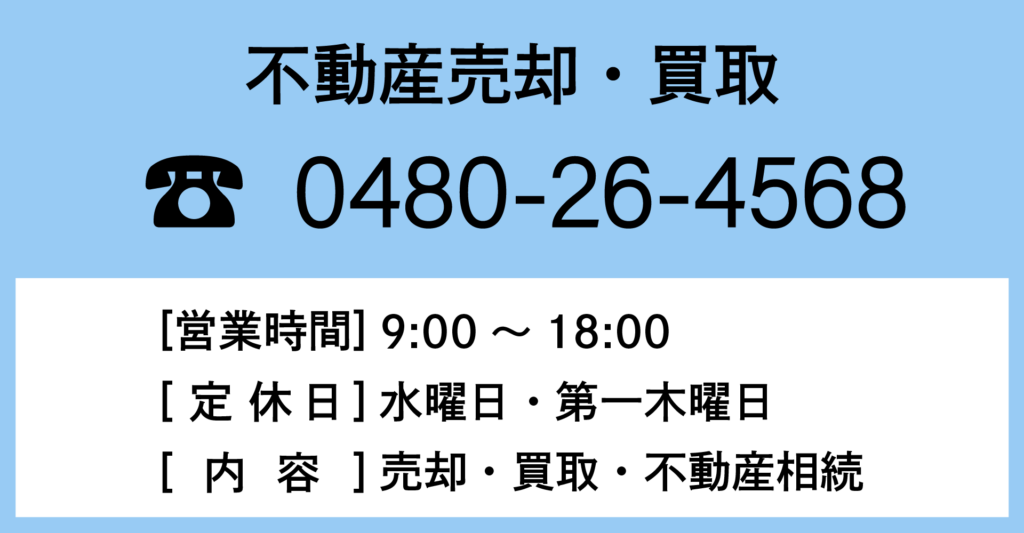

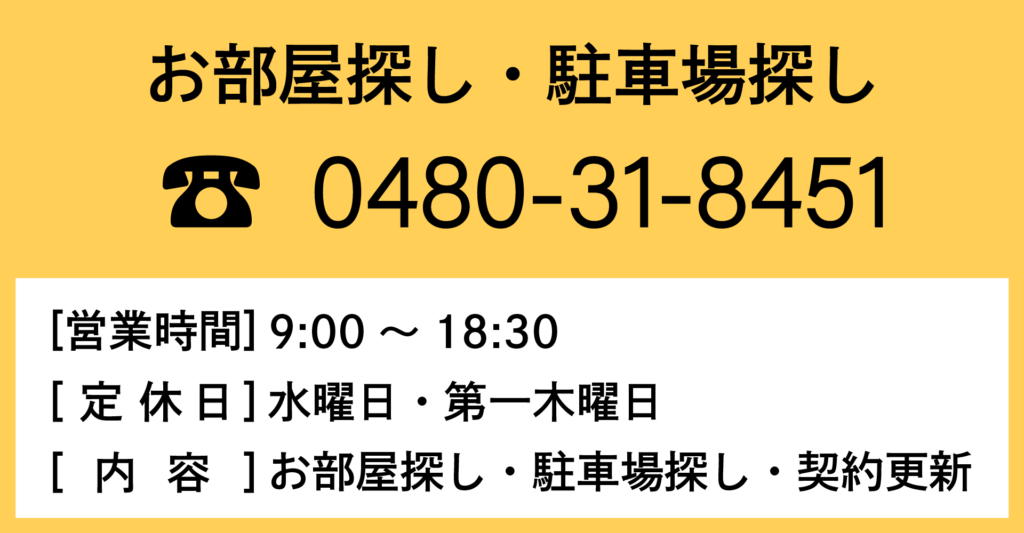

久喜市を拠点とするフジハウジングでは、こうした地価の背景や地域特性もふまえた、きめ細やかなサポートを提供しています。土地の価格や活用方法についてお悩みの方は、ぜひお気軽にご相談ください。

土地価格を正しく理解し、安心・納得の選択ができるよう、この記事がお役に立てば幸いです。

◎知って楽しい久喜 すまいの相談窓口info とは

「知って楽しい久喜 すまいの相談窓口info」は、久喜市の不動産会社 株式会社フジハウジングが運営する久喜市周辺の情報や住まいに関するあらゆる疑問や悩みを解決するための情報を発信しているサイトです。

フジハウジングでは一人一人のニーズに合わせたご提案を行い、住まいを通じた人生設計を支援しています。お部屋探し・テナント探し・アパートなどの賃貸管理・資産価値リフォーム・おうち探し・土地探し・不動産売却・相続対策・土地有効活用はフジハウジングにお任せください。