木造住宅の寿命とは

「木造住宅の寿命はどのくらいですか?」という質問に対して、多くの人が「20〜30年」といった数字を思い浮かべるかもしれません。しかし、この数字の出どころはどこなのでしょうか。実は多くの場合、「法定耐用年数」や「不動産評価の減価償却」に基づいたものであり、実際の寿命とは異なります。

木造住宅の法定耐用年数は、税法上22年と定められています。これはあくまで会計上の資産価値を計算するための目安にすぎません。実際の使用可能年数や居住性能の観点では、もっと長く使い続けることができます。たとえば、戦前に建てられた古民家や築50年以上の住宅が、しっかりとしたメンテナンスのもとで今も現役で使われている例も珍しくありません。

日本の建築技術は、昭和から平成、そして令和にかけて大きく進化しています。断熱性、耐震性、防腐処理技術、素材の品質、工法の精度など、すべての要素が改善されており、適切な維持管理があれば木造住宅でも50年以上の使用が十分に可能とされています。

住宅の寿命は、単純に年月で測るものではなく、実際には「使い方」と「メンテナンスの有無」で大きく左右されるというのが現在の共通認識です。

寿命に影響する要因

木造住宅の寿命は一律ではありません。実際には「どこに建っているか」「どのように建てられたか」「どのように使われているか」によって大きく異なります。以下のような要因が住宅寿命を左右します。

気候と立地環境

木造住宅は自然素材を使っている分、湿気や気温変化に影響されやすい構造です。特に日本のように高温多湿な気候では、外壁や構造材にダメージが蓄積しやすく、定期的な通気・防湿対策が欠かせません。海沿いや山間部など湿気の多いエリアでは、外壁や基礎へのダメージも進みやすくなります。

建築時の品質と工法

同じ木造住宅でも、施工精度や材料選定によって大きく寿命が変わります。たとえば、同じ在来工法であっても、構造金物の取り付け精度、断熱材の充填状況、基礎の設計などに差があれば、経年劣化のスピードは異なってきます。また、プレカット材を使った高精度な施工、金属製の耐震補強材を適切に導入しているかどうかも重要です。

定期的な点検と修繕

木造住宅に限らず、住宅は「手入れしてこそ長持ちするもの」です。屋根、外壁、防水箇所などは10〜15年ごとの修繕が推奨されており、点検を怠れば雨漏りや構造劣化につながる恐れがあります。特に木部は水分と虫害に弱いため、シロアリ対策も重要な寿命延命要素となります。

居住者の生活習慣

意外に見落とされがちなのが、住む人の生活スタイルです。換気をまめに行うかどうか、結露対策がされているか、湿気がこもらない家具の配置をしているかなど、毎日の行動が蓄積されて住宅の状態に影響を及ぼします。

寿命を伸ばすリフォームとメンテナンス

住宅の寿命を延ばすうえで最も重要なのは、「適切な時期に適切なリフォーム・メンテナンスを実施すること」です。これは新築後すぐに始まるものではなく、10年、20年と住み続ける中で計画的に行う必要があります。

外壁塗装と防水工事

木造住宅において外壁は、雨風や紫外線から建物を守る最前線です。サイディングやモルタルの外壁は、塗膜によって防水性を維持しており、この塗膜が劣化すると雨水が内部に侵入し、構造材の腐食やカビの原因になります。

一般的には、築10〜15年を目安に外壁塗装が必要とされており、30坪程度の住宅であれば費用は80万〜120万円が相場です。塗装には耐久性に優れたシリコン塗料やフッ素塗料が使われ、耐用年数は10〜20年程度あります。

屋根の防水工事も同様に重要です。特にスレート屋根は劣化しやすく、定期的な塗装またはカバー工法・葺き替え工事が求められます。これも築15〜20年で検討すべきリフォームです。

シロアリ対策と床下点検

木造住宅の弱点のひとつが、シロアリによる被害です。被害が進行すると構造躯体を破壊し、最悪の場合は建て替えに至ることもあります。新築時に防蟻処理を行っていても、5年ごとの再処理が推奨されます。

床下の点検と合わせて、湿気対策や換気口の確認を行うことで、シロアリのリスクを大きく下げることができます。費用はおおよそ1回5万〜10万円程度です。

給排水管や設備の更新

住宅設備の老朽化は、寿命に直結しないように思われがちですが、水漏れや電気系統のトラブルが発生すれば大規模な修繕が必要になるため、結果的に建物寿命に影響します。

築20年を過ぎた頃から、給湯器、キッチン、浴室、トイレなどの設備交換が必要になるケースが増えてきます。配管の腐食や詰まりの点検・更新も重要です。

とくに給水管が鉄管の場合は、内部がサビて水漏れのリスクが高まるため、ポリエチレン管など耐久性の高い素材への交換を検討しましょう。

メンテナンスの優先順位

限られた予算の中で住宅を長持ちさせるには、リフォームに優先順位をつけることが大切です。

- 雨漏りや構造に直結する部分(屋根、外壁、防水)

- 木部を守るためのシロアリ対策・床下通気

- 給排水や電気など設備系の更新

- 内装・機能向上目的のリフォーム(断熱材、間取り変更など)

このように、まずは「建物そのものを守る」ことに集中し、予算が許せば快適性向上のための工事を進めるのが合理的です。

修繕積立とコストの考え方

分譲マンションでは「修繕積立金」という名目で、毎月住民から一定額を徴収し、計画的な修繕を行う仕組みが一般的です。しかし、戸建住宅にこのような制度はなく、自己判断に委ねられています。だからこそ、戸建てこそ「自分で積み立てる意識」が必要なのです。

修繕積立金は戸建てにも必要

住宅営業の現場では、「マンションは修繕積立金があるから月々の支出が大変ですが、戸建てはその必要がありません」といった説明がなされることもあります。しかし、それは表面的な話にすぎません。戸建ては管理組合もなければ修繕計画もなく、すべてを自分で管理・判断しなければならないのです。

実際には、戸建てこそ長く住むために自ら積立を行い、必要なタイミングでリフォームに充てる必要があります。

毎月いくら積み立てるべきか?

目安として、月々1万〜1万5,000円程度を積立てるのが現実的です。年間に換算すると12万〜18万円、20年で240万〜360万円になります。これを原資として、外壁塗装や屋根防水、シロアリ対策、給湯器の交換といった修繕費用に備えることができます。

たとえば、以下は築30年間の修繕イメージと費用の概算です:

| 修繕内容 | タイミング | 費用目安 |

|---|---|---|

| 外壁塗装 | 築15年・築30年 | 各100万円前後 |

| 屋根補修 | 築20〜25年 | 50〜80万円 |

| シロアリ再防除 | 5年ごと | 5〜10万円/回 |

| 給湯器交換 | 築10〜15年 | 20〜30万円 |

| 水回りリフォーム | 築20〜30年 | 100万円前後 |

このように、一定期間ごとにまとまった支出が発生するため、日頃からの積立が不可欠です。資金が用意できずにリフォームを先送りにすれば、雨漏りや構造劣化が進行し、余計に高額な修繕が必要になる可能性もあります。

長期的に見るとコストを抑えられる

意識的な積立と定期的なリフォームは、一見すると「余計なコスト」と感じられるかもしれません。しかし、建て替えや大規模補修に比べれば遥かに経済的です。結果的に住宅を50年、60年と使い続けることができれば、ライフサイクルコストの観点でも有利になります。

住まいを資産として長く使い続けるためには、「いかに長持ちさせるか」という視点でコストを捉えることが重要です。

長く住むための制度と設計

住宅の寿命は、日々のメンテナンスや住み方に加えて、そもそも「どう設計されたか」「どのような制度を活用して建てられたか」によっても大きく左右されます。近年では、寿命の長い住宅を推進する制度や設計手法が整備されており、それらを活用することで50年以上の長期居住が現実のものになります。

長期優良住宅制度の活用

2009年に創設された「長期優良住宅認定制度」は、耐震性・耐久性・維持管理のしやすさなど、複数の基準を満たした住宅に対して国が認定を与える制度です。この認定を受けた住宅は、減税や住宅ローン控除の優遇、固定資産税の軽減などのメリットがあり、同時に長寿命化への取り組みが制度として裏付けられています。

たとえば、長期優良住宅に認定されるためには、次のような基準をクリアする必要があります。

- 劣化対策(構造躯体の耐久性向上)

- 耐震性(地震に対する安全性)

- 維持管理の容易性(点検・修繕のしやすさ)

- 可変性(ライフステージに応じた間取り変更への対応)

- 省エネ性能(断熱・気密性)

このような基準は、単なる机上の設計ではなく、実際の暮らしに直結する項目です。今後、新築住宅を検討する場合は、初期費用だけでなく長期的な価値を重視し、この制度を活用することが強く推奨されます。

リフォーム履歴とメンテナンス記録の保存

住宅を長く使うには、「いつ・どこを・どう直したか」という履歴が明確であることが大切です。特に将来の売却や相続を考えたとき、リフォーム履歴があると住宅の資産価値が保たれやすくなります。

国土交通省では「住宅履歴情報蓄積制度」の整備も進めており、施工会社や所有者がリフォーム履歴をデジタル保存して共有できる仕組みが広まりつつあります。こうした情報の可視化は、点検時の判断材料にもなり、必要以上の工事を避けることにもつながります。

可変性のある設計・構造

もうひとつ、見落とされがちなのが「可変性のある設計」です。人生100年時代においては、家族構成や生活スタイルが変化していくのが前提です。最初から間取りに余白や将来の改修を想定した設計がなされていれば、大きな構造改修をせずとも柔軟に住み続けることができます。

たとえば、以下のような設計が効果的です:

- 間仕切りを変更しやすい構造(スケルトン・インフィル)

- 水回りの移動が容易な配管計画

- 将来的なバリアフリー化に対応した間取り

こうした視点は、住宅を単なる「建物」ではなく「長く使う生活の基盤」として捉えることにつながります。

まとめ:木造住宅の寿命は「住まい方」で決まる

木造住宅の寿命について、「何年」と断定的に語ることは難しくなっています。かつては20年程度とされていた時期もありましたが、現代の住宅は建築技術や素材の進歩によって、適切な維持管理さえすれば50年、60年、それ以上の居住も十分可能です。

寿命に影響を与えるのは、立地や気候だけではありません。日々の生活習慣、リフォームの有無、そして将来を見据えた設計や制度の活用など、住まい手の姿勢が大きく関わってきます。

また、戸建て住宅だからこそ「修繕積立金は不要」という誤解を捨て、定期的な点検やメンテナンスに備えて資金を計画的に用意しておくことが、長持ちする家を実現する第一歩です。目先の初期費用やランニングコストだけで判断するのではなく、建物を「長く使い続ける資産」として捉える視点が求められます。

これから住宅を建てる、または購入しようとしている方は、「どんな家に住むか」だけでなく、「どうやって長く住むか」までを見据えた選択が重要です。すでに家を所有している方にとっても、定期的な点検や計画的なリフォームを通じて、住まいの価値と寿命を延ばすことができます。

木造住宅の寿命を決めるのは、建物そのものよりも、それをどう扱い、どう守っていくかにかかっています。住まいは、手をかけた分だけ応えてくれる「生きた資産」です。

有料noteを今だけ無料プレゼント!

「知って安心!プロが教える 不動産活用大全【埼玉版】」から、

特にマイホーム購入者に人気の高かったテーマを無料公開しています。

・住宅ローン減税・補助金制度の組み合わせ術

・2025年最新版!埼玉で使える市町村独自制度も掲載

・知らないと数百万円損するケースも…

通常有料(1,980円)の限定noteを、今だけ無料プレゼント中!

※メールアドレスをご登録いただいた方にのみ、メールにてお送りします。

有料で読まれる方や試し読みされたい方は、下記サイトにて一部無料公開中!

◎知って楽しい久喜 すまいの相談窓口info とは

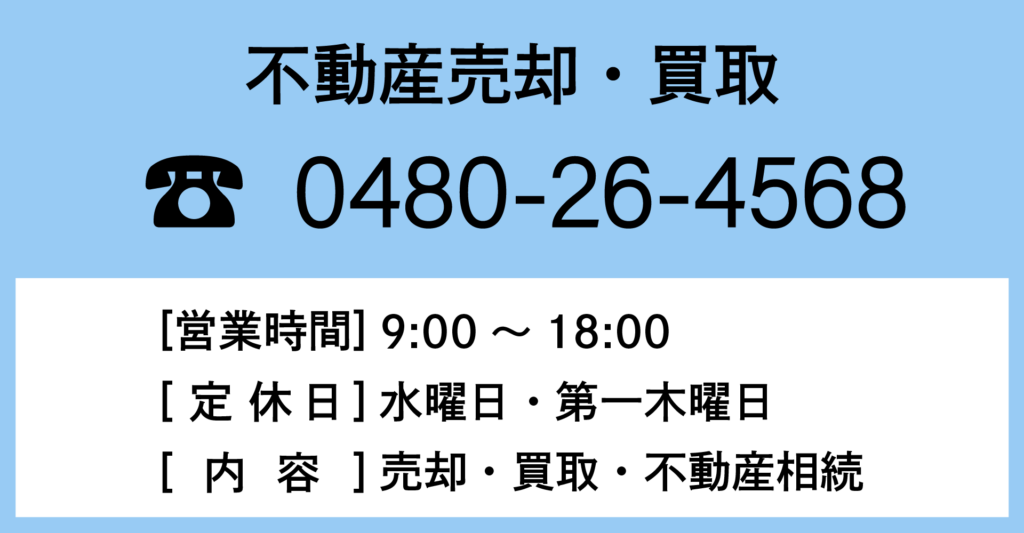

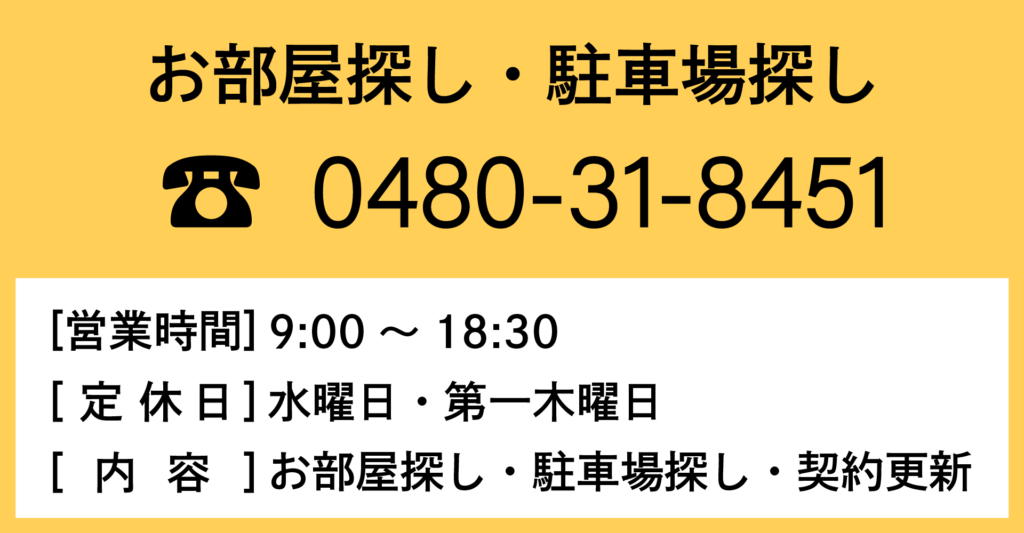

「知って楽しい久喜 すまいの相談窓口info」は、久喜市の不動産会社 株式会社フジハウジングが運営する久喜市周辺の情報や住まいに関するあらゆる疑問や悩みを解決するための情報を発信しているサイトです。

フジハウジングでは一人一人のニーズに合わせたご提案を行い、住まいを通じた人生設計を支援しています。お部屋探し・テナント探し・アパートなどの賃貸管理・資産価値リフォーム・おうち探し・土地探し・不動産売却・相続対策・土地有効活用はフジハウジングにお任せください。