なぜ「セットバック」を知らないと後悔するのか?

セットバックとは何か?建築基準法と42条2項道路の関係

セットバックとは、敷地が接する道路の幅員が4メートル未満の場合に、建築基準法により敷地を道路の中心線から後退させることをいいます。具体的には、前面道路の幅員が4メートルになるように、自分の土地の一部を道路として提供するという仕組みです。

なぜこのような規定があるのでしょうか。道路の幅員が十分でないと緊急車両が通れず、火災や地震などの災害時に危険だからです。このため、建築基準法第42条第2項に基づき、幅員が4メートル未満の道路(通称「42条2項道路」)に接する土地では、セットバックが必要になります。

具体的なセットバックの計算方法

セットバックの具体的な計算方法を簡単に説明します。

- 前面道路が両側とも宅地の場合:

道路の中心線から左右それぞれ2メートルずつ後退する必要があります。例えば、幅員が3メートルの道路なら、道路中心線から1.5メートルずつ後退して4メートルを確保します。 - 道路の片側が崖や河川などで後退不可能な場合:

道路の反対側(宅地側)が一方的にセットバックを行い、幅員4メートルを確保しなければなりません。このケースでは土地の利用可能面積が大幅に減少することがあります。

また、市町村によっては、条例でさらに広い幅員(例えば6メートル以上)を求めることもあるので、地域ごとの規制にも注意が必要です。

「セットバックあり」の土地を購入するとどのくらい面積が減るのか?

セットバックが必要な場合、具体的にどれほど土地の面積が減るのか例をあげて説明します。

仮に登記簿上の土地面積が100㎡で、セットバックが必要な道路幅員が3メートルの場合を考えましょう。この場合、道路中心線から1メートル後退することになります。仮に間口(道路に接する土地の幅)が10メートルだとすると、以下のように計算します。

- セットバックで失われる土地面積

10メートル(間口)×1メートル(後退距離)=10㎡

つまり、実際に使える土地の面積は90㎡になってしまいます。

セットバックにより建築可能な建物の面積が変わる

セットバックによって土地の面積が減ると、建築できる建物の大きさにも影響します。住宅建築の際には、「建ぺい率」や「容積率」という指標に基づいて建築可能な面積が定められています。

例えば、容積率が80%の土地であれば、土地が100㎡なら最大80㎡の建物が建築可能です。しかし、セットバックで10㎡減少して90㎡になると、建物の延べ床面積は72㎡までしか建築できません。

この8㎡の差は、小さいように見えても、実際の家づくりに大きな影響を及ぼします。例えば、リビングや居室の広さが想定よりも狭くなり、希望の間取りが組めなくなるケースもあります。

最新の動向 ― セットバックの必要性が高まっている背景(2024-2025)

2024年から2025年にかけて、セットバックに関しては、政府や自治体の動きが活発化しています。その背景として、国土交通省が2024年に「狭あい道路解消促進事業」を強化したことがあげられます。

この施策により、セットバックの必要な土地に対し、自治体が補助金や奨励金を提供するケースが増加しています。特に狭小道路が多い都市部や、地方都市では、自治体が独自の補助制度を設けていることも多くなっています。

例えば埼玉県久喜市では、2025年から建築後退用地を市に寄付する建築主への奨励金額を引き上げました。奨励金の額は以下の通りです。

- 市街化区域・隅切り用地又はすり付け用地あり:13万円

- 市街化区域・隅切り用地又はすり付け用地なし:8万円

- 市街化調整区域・隅切り用地又はすり付け用地あり:5万円

- 市街化調整区域・隅切り用地又はすり付け用地なし:2万円

こうした奨励金制度を活用することで、セットバックによる費用負担を軽減することが可能です。

セットバック判定チェックリストと実務上のポイント

土地を購入する際、セットバックが必要かどうかを見極めるには、事前の調査が欠かせません。以下に、土地購入時に簡単に行える「セットバックの判定チェックリスト」と、具体的な実務上のポイントを解説します。

1. 前面道路が「42条2項道路」かどうか確認する

最も基本的な確認方法は、自治体の役所や建築指導課で「道路種別」を調べることです。

- 各市町村の役所窓口や公式ホームページの「道路台帳」を閲覧すると、セットバックが必要な道路(42条2項道路)が明記されています。

- 近年では多くの自治体がオンライン上でも道路台帳を公開していますので、手軽にチェックすることができます。

久喜市の場合も、オンラインで簡単に調査可能です。土地の前面道路が42条2項道路であれば、セットバックがほぼ確実に必要です。

2. 道路境界杭・プレートの有無を現地で確認する

道路の境界が明確になっているかを現地でチェックします。

- 道路と土地の境界部分に杭や境界プレートが設置されている場合は、それを基準にセットバックする距離を測ります。

- 境界が不明確な場合、土地家屋調査士に依頼して境界確定測量を行う必要があります。

測量を行う際は、隣地所有者との境界確認が必要な場合もあり、トラブルを避けるためには早めに手配することがポイントです。

3. 実際の幅員を自分で測定する

境界が明確でも、前面道路の実際の幅員を必ず自分で測定しましょう。

- メジャーで道路の端から端までの距離を測ります。正確な幅員を知ることで、具体的なセットバック距離を計算できます。

- 幅員が現状3メートルの場合は、中心線から片側1メートルずつ、合計2メートル後退が必要です。

セットバックに関する2024-2025年最新制度・政策動向

セットバックに関する制度は近年、政府や自治体の積極的な取り組みが進んでいます。2024年以降、特に狭小道路対策が強化されました。ここでは具体的な施策内容とそのポイントを詳しく解説します。

国土交通省「狭あい道路解消促進ガイドライン(2024)」

2024年3月、国土交通省は新たな「狭あい道路解消促進ガイドライン」を策定しました。このガイドラインの主なポイントは以下の通りです。

- セットバックが必要な道路の拡幅事業に対する補助金の拡充

- 自治体が土地所有者と協力し、効率的に拡幅を進めるための具体的な推進手法の提示

- セットバックに伴う舗装・側溝整備費の一部を国の社会資本整備総合交付金から支援可能にする制度を設置

これにより、自治体がセットバックを伴う土地所有者に対し積極的な支援を行うよう推奨されています。

久喜市「建築後退用地寄附奨励金」の詳しい内容(2025年最新情報)

久喜市を含む多くの自治体が、セットバックに伴う土地提供を促進するため独自の補助金制度を導入しています。

2025年2月、久喜市はセットバック用地を市に寄附した土地所有者に対する奨励金を増額しました。具体的な奨励金額や申請要件は以下の通りです。

- 市街化区域(隅切り用地・すり付け用地あり):13万円

- 市街化区域(隅切り用地・すり付け用地なし):8万円

- 市街化調整区域(隅切り用地・すり付け用地あり):5万円

- 市街化調整区域(隅切り用地・すり付け用地なし):2万円

奨励金申請の手続きと注意点

- 申請は分筆登記や舗装工事の完了後に行います。

- 申請手続きは簡素化され、書面への押印は2025年以降不要になりました。

- 久喜市ホームページよりWord形式の申請書をダウンロードして申請可能です。

また、近隣自治体(さいたま市、春日部市など)でも同様の支援策が実施されていますので、各自治体の最新情報を確認するとよいでしょう。

最新動向の背景とメリット

こうした動きの背景には、狭い道路による防災上の課題解消や、都市再生・まちづくりの推進があります。セットバックを行うことで安全で快適な住環境が整備され、災害時の緊急車両の通行や地域の資産価値向上にもつながります。

土地購入前に自治体ごとの最新の支援制度を確認し、積極的に活用することで、セットバックによる面積の減少や費用負担を最小限に抑えることができます。

セットバックが及ぼす具体的な影響

セットバックが土地に及ぼす影響は、単純に面積が減ることにとどまりません。実際には建築計画や資産価値、維持管理費用にも影響を与えます。以下に具体的な影響を詳しく解説します。

有効宅地面積と建築可能面積が減少する

土地の面積が減ることで最も影響を受けるのは、実際に家を建てられる面積です。例えば、100㎡の土地がセットバックで90㎡になった場合、土地に対する建築可能な建物の面積も減少します。

仮にその土地の容積率が80%の場合、建物の延べ床面積は本来80㎡まで建築可能でしたが、セットバック後は72㎡に制限されます。この8㎡の差は、約5帖分の部屋1つ相当で、間取り設計にも大きな制約となります。

固定資産税と都市計画税の評価額への影響

セットバックで提供する部分は、公衆用道路として自治体に寄附すれば非課税となります。ただし、寄附手続き(分筆登記、道路舗装工事など)を行わないまま個人所有のままにしている場合は、非課税にならず課税対象となり、想定外の税負担が発生します。

寄附手続きをきちんと行うことで、固定資産税や都市計画税を抑えることができるため、土地購入時に必ず手続きまで含めて検討しましょう。

再建築やリフォーム時のコスト増加

セットバック後の土地は間取りや敷地形状に制限が生じる場合が多くなります。そのため、将来的に再建築や増改築をする際に制約条件が多く、結果として建築費用が割高になることがあります。初期計画段階から、セットバック後の土地条件をよく理解してプランニングを行う必要があります。

事例から学ぶ成功例と失敗例

具体的な事例をもとに、セットバックによる成功と失敗を見ていきます。

成功事例:セットバック奨励金と税負担軽減を活用したケース

久喜市に土地を購入したAさんは、100㎡の土地を購入後、セットバックで10㎡を提供しました。セットバック部分を市に寄附したため固定資産税が減り、市から奨励金13万円を受け取ることができました。

さらに、地域の道路環境が改善されたことで土地の資産価値が向上。将来的に売却を検討した際にも、セットバックに伴う資産価値アップが評価され、購入時よりも良い条件で売却することができました。

失敗事例:セットバック距離を軽視したケース

Bさんはセットバックをあまり意識せず土地を購入しました。しかし、実際に住宅を建てる際に市役所の建築確認申請でセットバックが必要と判明し、急遽プランを大きく変更しました。

当初希望していた間取りが組めなくなり、リビングが想定より狭くなってしまいました。セットバックによる境界確定測量や舗装工事の費用も発生し、最終的な建築費用は想定より約50万円も増えてしまいました。

このようなトラブルを避けるためにも、土地購入前に必ずセットバックの影響を詳細に確認しておくことが大切です。

土地購入時のチェックポイントと価格交渉術

土地購入の際、セットバックに関するトラブルを回避し、価格交渉の材料にするために、以下のポイントを押さえておきましょう。

- 販売チラシの「セットバックあり」の表記を細かく確認する。

- セットバックの距離(何メートル後退するか)を必ず明示させる。

- セットバックに伴う測量費用や舗装費用の負担を売主側に持たせられるか、契約前に協議する。

- セットバックにより有効面積が著しく減少する場合(10%以上)は、その減少割合を理由に値下げ交渉を行う。

購入前にこれらをきちんと協議することで、後々の追加費用やトラブルを避けることができます。

まとめ ― 後悔を防ぐための最終チェックリスト

最後に、土地購入前に確認しておきたい重要なチェックリストをまとめました。これらを押さえておくことで、セットバックによるリスクを最小限に抑えることができます。

- 購入予定地の前面道路がセットバック対象(42条2項道路)か確認

- 境界杭やプレートが現地にあるか確認、ない場合は測量を手配

- 実際の道路幅を測定し、セットバック距離を算出

- セットバック後の土地の面積を計算し、建ぺい率・容積率の再計算を行う

- 自治体ごとの奨励金や補助制度を確認し、必要な手続きを明確にする

- 土地購入契約時に、セットバックに伴う費用負担を明確に取り決める

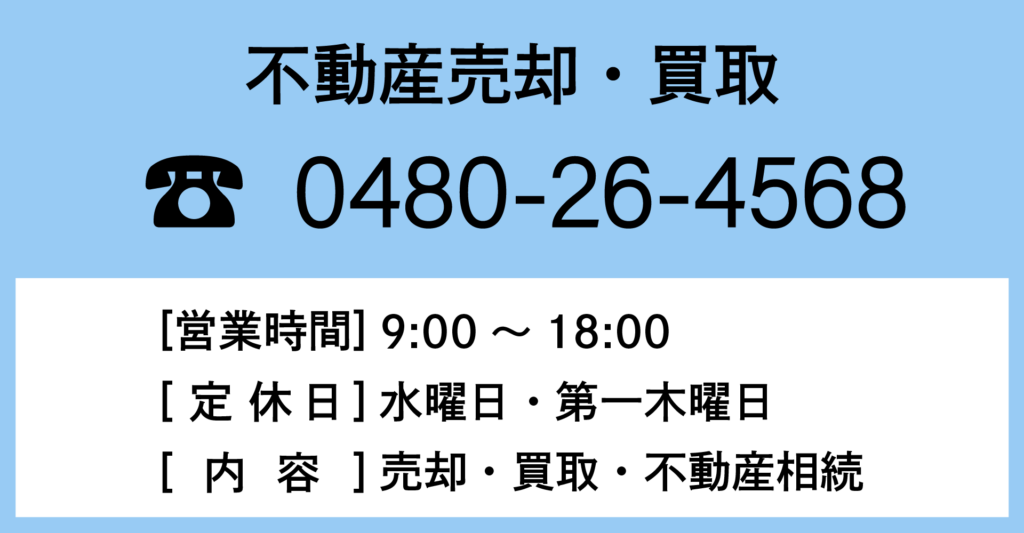

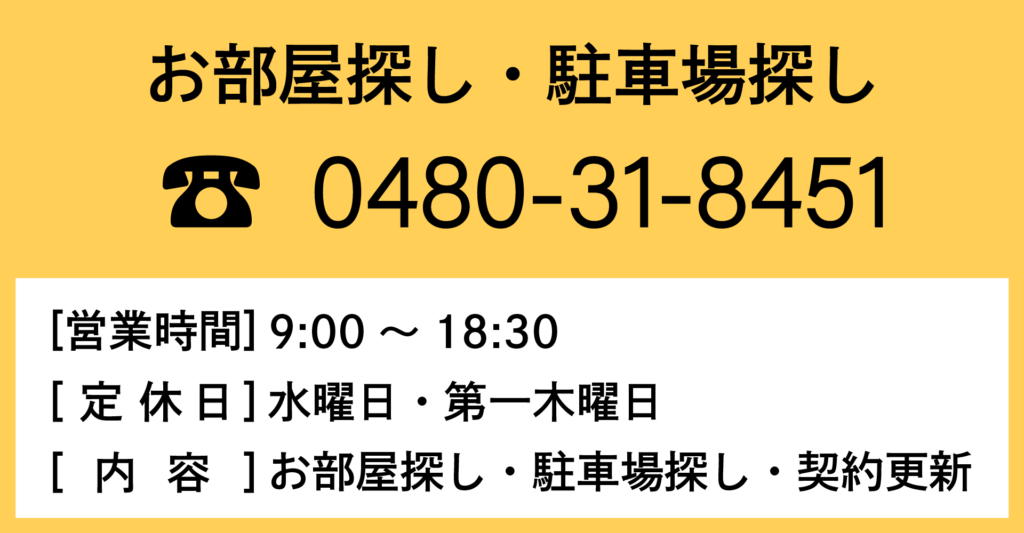

土地を購入する前にこれらの項目を専門家とともに確認することで、セットバックの影響を正しく理解し、安心して住宅建築を進めることができます。気になる物件がございましたら、フジハウジングまでお気軽にご相談ください。

◎知って楽しい久喜 すまいの相談窓口info とは

「知って楽しい久喜 すまいの相談窓口info」は、久喜市の不動産会社 株式会社フジハウジングが運営する久喜市周辺の情報や住まいに関するあらゆる疑問や悩みを解決するための情報を発信しているサイトです。

フジハウジングでは一人一人のニーズに合わせたご提案を行い、住まいを通じた人生設計を支援しています。お部屋探し・テナント探し・アパートなどの賃貸管理・資産価値リフォーム・おうち探し・土地探し・不動産売却・相続対策・土地有効活用はフジハウジングにお任せください。