耐震等級「3」と「相当」の違いはなぜ重要か?

今回は少しマニアックな話題です。

家を買うとき、特に地震の多い日本において「耐震性能」は極めて重要な検討ポイントです。その中でも「耐震等級3」という表現は、「最も地震に強い家」として多くの広告や営業トークで登場します。しかし、実はその裏に隠れた“落とし穴”があることをご存じでしょうか?

それが今回のテーマである 「耐震等級3相当」という表現です。この“相当”という言葉には法律的な根拠がなく、評価機関による正式な認定を受けていないケースが大半です。

たとえば、不動産広告で「耐震等級3相当」と書かれていたとしても、実際には国の評価書が存在しない、つまり客観的に証明できない“主張だけの耐震性能”である可能性があります。

本記事では、「耐震等級3」と「耐震等級3相当」の違いを制度面・実務面・市場流通の観点から詳しく解説し、検索ユーザーの疑問である以下の点に答えます:

- 「相当」はどこまで信用できるのか?

- 本当に大丈夫?危険性は?

- 評価書があることのメリットとは?

- 中古住宅での見極めポイントは?

最後まで読んでいただければ、 “耐震等級3の嘘”を見抜く力 がきっと身につくはずです。築20年以内の中古戸建てを探している方は、ぜひ注意して頂きたい内容なので、ご覧いただけたら幸いです。

耐震等級の基礎知識:数字が示す住宅の強さ

まずは「耐震等級とは何か?」という基本から整理しておきましょう。

■ 耐震等級の定義(等級1〜3)

耐震等級は、「住宅性能表示制度」における構造安定性能のうち、地震に対する強さを3段階で表したものです。

| 等級 | 耐震性能の目安 |

|---|---|

| 等級1 | 建築基準法に準拠した最低限の耐震性(震度6強〜7程度の地震で倒壊・崩壊しない) |

| 等級2 | 等級1の1.25倍の地震に耐えられる設計(主に学校・病院) |

| 等級3 | 等級1の1.5倍の地震に耐えられる設計(主に消防署・警察署レベル) |

つまり「耐震等級3」は、一般住宅の中でも最高レベルの地震耐性を示しています。

実際に、耐震等級3が求められるのは消防署や警察署といった建物で、一般家屋は耐震等級1だと考えると、より耐震等級3の手堅さが伝わるでしょうか。

耐力壁と設計基準の違い

誤解を生じやすいのは「家の強さが1.25倍・1.5倍」ということではなく、「地震の強さに対する抵抗」が1.25倍、1.5倍という点です。具体的には、耐震等級が上がるほど「耐力壁(地震の揺れに耐えるための壁)」の量や配置基準が厳しくなります。例えば、等級2では建築基準法の1.55倍、等級3では1.86倍以上の耐力壁が必要になります(軽量屋根の場合)。

しかし、ここで大切なのは「設計図通りに家が建てられているかどうか」を検証できるかという点です。これを証明するのが住宅性能評価書であり、その有無こそが信頼性の分かれ道となります。

耐震等級3「相当」が生まれた背景とその真意

「相当」という言葉は一見、同等の性能を持っているような印象を与えますが、法的な裏付けは一切ありません。ではなぜ、このような表現が生まれたのでしょうか?

■ 制度と実務のギャップ

住宅性能表示制度がスタートしたのは平成12年(2000年)。制度としては整っていても、当初は建築業者の多くが次の理由で活用していませんでした:

- 評価書取得に追加費用がかかる

- 書類の申請や審査の手間が増える

- 工期が長くなるリスクを避けたい

つまり「耐震等級3の設計はしているが、評価書は取っていない」という住宅が多数存在していたのです。

■ 「設計評価だけ取得」問題

また、制度上は「設計住宅性能評価書(図面段階)」と「建設住宅性能評価書(施工段階)」の2種類がありますが、費用と手間の関係から 設計評価だけを取得し、実際の施工検査は行わない ケースも多く見られました。

その結果、「耐震等級3相当」として設計図上は高性能を謳いながら、施工検証されていない建物が多く流通することになったのです。

「耐震等級3相当」は大丈夫?危険?──誤解される理由と実態

「耐震等級3相当」という言葉は、買主にとって安心感を与える一方で、実態としては非常にあいまいな表現です。なぜなら、それは“自己申告”に過ぎない場合があるからです。

■ 自己申告だけの危うさ

広告や現地での営業トークにおいて「耐震等級3相当です」と言われた場合でも、評価機関による確認がなければ、設計通りに施工されたという証拠はありません。これは特に中古住宅市場において、トラブルの種になり得ます。

たとえば、以下のようなリスクがあります:

- 売主の記憶違いや誤認による誤表示

- 実際には施工段階で変更・簡略化されていた

- そもそも評価書自体が存在していない

これらのケースでは、地震時に思わぬ被害を受ける可能性がありますし、地震保険料の割引やフラット35の金利優遇といったメリットも受けられません。

■ 評価書がなければ「等級」ではない

繰り返しになりますが、正式な「耐震等級」は国に登録された第三者機関による評価書がある場合のみ名乗ることができます。「相当」と記されている限り、それは主張に過ぎず、評価の裏付けがない限り“嘘”と紙一重です。

■耐震等級3「相当」という謳い文句

住宅性能表示制度がスタートした平成12年頃、漏れなく制度が利用されていたか振り返ると、全くそうではありませんでした。

当時の事業者は、高い性能を実現するための工事費が高くなる、評価書取得に追加の費用がかかってしまうといった説明で、建築住宅性能評価を割愛していたり、また設計住宅性能評価も行わなかった…という話が聞かれています。

新築戸建てやマンションについては、住宅性能表示制度の利用が必須ではなかったことから、利用が徹底されなかった、というわけです。

実際のところ、制度利用にあたっての図式(スキーム)が実務とマッチしていなかったため、不確定要素はなるべく排除したかったという本音も事業者側にはあったようです。

※事実その後に始まった長期優良住宅という制度では、建築に対して補助金が利用できたため、積極的に利用した事業者がたくさんいました。

このような理由から「制度は存在するものの、実際の利用が伴わない…。」そんな状況が生まれ、現在の”耐震等級3「相当」”という謳い文句に繋がっていくわけです。

耐震等級3相当の設計は行ったものの、性能表示をするための「評価制度」を利用しなかった。そんな物件がこの時代に生まれていたのです。

本当に信頼できるか?設計評価と建設評価の決定的違い

耐震等級3の信頼性を測る上で、最も重要なのが「評価書の種類」です。住宅性能評価書には以下の2種類が存在します。

- 設計住宅性能評価書(設計図に基づく書面)

- 建設住宅性能評価書(現場検査に基づく書面)

■ 設計評価=“机上の空論”に近い?

設計住宅性能評価書は、図面段階での強度や耐震性を評価したものであり、「この通りに建てれば耐震等級3になる」という“計画”の証明です。もちろん、設計通りに施工されれば高性能な家になります。

しかし、現実には以下のようなことが起こり得ます。

- 工期やコストの都合で施工内容を一部変更

- 職人の技術差による施工精度のばらつき

- 現場でのチェック体制が不十分

これらの変数があるため、設計図の強度≠実際の建物の強度となってしまうことがあるのです。

■ 建設評価=第三者の現場チェック

一方、建設住宅性能評価書は、実際の建設現場を評価機関が複数回チェックし、設計通りに施工されたかどうかを確認した上で発行されます。つまり、実際の建物に耐震等級3の性能があると公式に証明された状態です。

中古住宅の購入時に信頼できるのは、この「建設評価書」の存在であり、設計評価書だけでは不十分です。これがあるかないかで、地震への備えが机上の理論にとどまるか、現実に活きる対策になるかが決まるのです。

耐震等級3のメリット──保険・金利・資産価値

耐震等級3の住宅は、「安心感」だけでなく、経済的なメリットが非常に大きいのも特徴です。

■ 地震保険料の大幅割引

地震保険料は、耐震等級によって割引される仕組みがあります。

| 等級 | 割引率(目安) |

|---|---|

| 等級1 | 割引なし |

| 等級2 | 約30%割引 |

| 等級3 | 約50%割引 |

年間保険料で見ると、数万円単位で差がつくこともあるため、長期的に見れば大きな節約になります。ただし、正式な評価書がなければ割引は適用されません。「相当」では適用されない点に注意が必要です。

■ フラット35の金利優遇

フラット35を利用する場合、住宅性能表示制度に基づいた評価書があると、金利が最大0.5%優遇されるケースがあります。特に子育て世代や若年層に向けた「フラット35S」では、耐震等級3を取得しているかどうかが重要な判断材料となります。

■ 資産価値の維持・向上

将来的に売却を考えたときにも、耐震等級3の評価書がある住宅は資産価値が高くなります。買主が最も重視するのは「安全性と証拠」です。評価書という裏付けがあるだけで、購入者の安心感が格段に違います。

中古住宅での注意点:「評価書」こそが本物の根拠

中古住宅市場では、「耐震等級3」と記載されている広告があっても、その信憑性はまちまちです。購入時に最も重視すべきは、“実物の評価書”が存在しているかです。

■ 書面を見ないと判断できない

「耐震等級3です」と口頭で言われても、それは売主の記憶や意図によるものであり、正式な証明ではありません。中には、以下のようなパターンも存在します:

- 「当時は評価制度がなかった」→ 制度は2000年に始まっており、20年以内の物件なら対象

- 「ビルダーがそう言っていた」→ 評価書がなければ意味なし

- 「紛失してしまった」→ 取得していなかった可能性が高い

中古住宅においては、「耐震等級3と書いてある=本物」とは限らず、評価書のコピーが手元にあるかが全てです。

■ 契約書で「評価書なし」と記載されてしまう危険

2018年の宅建業法改正により、不動産売買契約書の「重要事項説明書」に住宅性能評価書の有無を明記する欄が追加されました。しかし、現場では「なし」にチェックされることが多く、あとからトラブルになるケースもあります。

- 広告では「耐震等級3」と記載

- 契約書では「評価書なし」にチェック

- 買主が信じて購入→ 実は評価なしだった

こうしたトラブルを防ぐためにも、契約前に評価書の存在を「実物で確認する」ことが極めて重要です。

世の中に出回りはじめた耐震等級3「相当」

制度開始から約20年を経て、当時竣工した耐震等級3「相当」という物件が中古物件として流通市場に出始めました。

実際に住宅性能評価書を確認してから不動産広告に表示している物件であれば良いのですが、評価書の存在を確認しないまま、売主様の言い分だけで「耐震等級3」と謳っているケースが懸念されます。

買主様にとっては、架空の耐震等級3が流通していることになるからです。

設計書の時点では「耐震等級3」のものを計画していた。けれども、実際に建築時はどうだったのか?

竣工から既に数10年経った今では、評価書の存在だけが大きな頼りになります。

各種制度でメリットのある住宅性能評価書は新築時に取得していないと後から簡単に発行できるものではないだけに、大きな信頼性があります。

住宅性能評価は、先にお話しした「設計性能評価」と「建設性能評価」があり、実務では、施工時に数回評価機関による現地確認を行わないと評価書が発行されない仕組みです。

新築時にそのプロセスを踏まえなかった住宅は、後からやり直しすることができないため、耐震等級3「相当」の住宅は、当時のビルダーが耐震等級3「相当」と言っていただけの普通の住宅となるわけです。

※長くなるので割愛しますが、中古住宅の性能表示制度というものもありますが、こちらも現時点では現実的とは言えません。

購入判断材料として「等級〇」を確認した時は、不動産売買契約を締結するまでに、評価書が実在するか確認してもらった方が良いです。

まとめ:耐震等級3相当は、耐震等級3と完全一致しない

今回のテーマでは、不安を抱かせてしまう内容がありましたが、不動産広告に耐震等級3の記載がある物件は、評価書の有無を実物で確認することが大切。ということにお気づき頂ければ、もう大丈夫です。

耐震等級3の物件は、本当に評価書が揃っていれば、買主様にとって「良い物件」です。

実際に取引を進めても、いつまで経っても評価書が出てこない。そんな困った場面に出会わないよう、ぜひお気をつけください。紛失したケースもありますが、そもそも評価書を取得していなかった、というケースもあり得ますので。。。

なければ無いなりの、売り方・買い方があります、ぜひ不明点を晴らして満足いく売買を進めてください。

※2018年4月の改正宅建業法で重要事項説明書の中に住宅性能評価書の有無を記す箇所が追加されていますが、契約時にはいつもの癖で「なし」としてしまう不動産会社もいるようです…。

売主様も当時の事業者に丸め込まれて、耐震等級3相当の設計だから、実際に評価書を取得していなくてもそれほど問題ではないと思い込んでいるケースも考えられます。

【最後に注意喚起】広告に潜む「耐震等級3」の嘘と見分け方

■ よくある広告文の例とそのリスク

不動産広告に見られる、あいまいな表現の例を見てみましょう:

- 「耐震等級3相当の設計」

- 「耐震等級3仕様」

- 「等級3レベルの強度」

- 「ビルダーが等級3相当と評価」

こうした文言には「第三者機関の認定を受けた」という裏付けが一切ありません。つまり、その家が本当に等級3の性能を持っているかどうかは不明です。

このような表現が悪質というよりも、売主や仲介業者が制度を十分に理解していないまま、実態よりも良く見せようとしている可能性があるのです。

■ 見極めポイントは「書類」

最終的に信頼すべきは、以下のような書面の有無です。

- 建設住宅性能評価書(施工時に発行)

- 設計住宅性能評価書(設計段階)+建設評価の記載あり

- フラット35S適用証明書(技術基準適合確認)

これらがそろっていれば、本当に「等級3」と名乗れる住宅です。逆に、どれも出てこないようであれば、それは“相当”どまりであると判断すべきです。

安心できる家を選ぶためのチェックリスト

ここまで、「耐震等級3」と「相当」の違いや、制度の背景、注意点、メリットなどを網羅的に解説してきました。最後に、中古住宅の購入検討を進める際に役立つチェックリストです。

購入前チェックリスト

- 広告や説明に「相当」「仕様」など曖昧な表現はないか?

- 建設住宅性能評価書の有無を確認したか?

- 評価書のコピーを現物で見せてもらったか?

- フラット35S適用の可否や地震保険割引が受けられるか?

- 重要事項説明書に「評価書あり」と記載されているか?

- 売主・仲介業者が制度について説明できるか?

- 「評価書は紛失した」と言われた場合の対応策を確認したか?

■「等級」は大きい数字がより優良住宅と覚えよう

これは住宅性能表示制度で評価される10分野です。

1. 地震などに対する強さ(構造の安定)

2. 火災に対する安全性(火災時の安全)

3. 柱や土台などの耐久性(劣化の軽減)

4. 配管の清掃や補修のしやすさ、更新対策(維持管理・更新への配慮)

5. 省エネルギー対策(温熱環境・エネルギー消費量)

6. シックハウス対策・換気(空気環境)

7. 窓の面積(光・視環境)

8. 遮音対策(音環境)

9. 高齢者や障害者への配慮(高齢者等への配慮)

10. 防犯対策

書類がない耐震等級3は「信じない」

本当に安心できる家を選ぶには、「見た目」や「説明」ではなく、制度に基づいた証拠=評価書の実物が不可欠です。

「相当」という言葉の裏には、制度の不徹底や営業トークの都合が隠れていることもあるため、評価書がない限りは“耐震等級3ではない”という前提で検討すべきです。

どうか、ご家族の安全のためにも、「耐震等級3の真実」を見極めて、後悔のない住宅購入をすすめてください。フジハウジングでは、ご相談もお受けしております。

有料noteを今だけ無料プレゼント!

「知って安心!プロが教える 不動産活用大全【埼玉版】」から、

特にマイホーム購入者に人気の高かったテーマを無料公開しています。

・住宅ローン減税・補助金制度の組み合わせ術

・2025年最新版!埼玉で使える市町村独自制度も掲載

・知らないと数百万円損するケースも…

通常有料(1,980円)の限定noteを、今だけ無料プレゼント中!

※メールアドレスをご登録いただいた方にのみ、メールにてお送りします。

有料で読まれる方や試し読みされたい方は、下記サイトにて一部無料公開中!

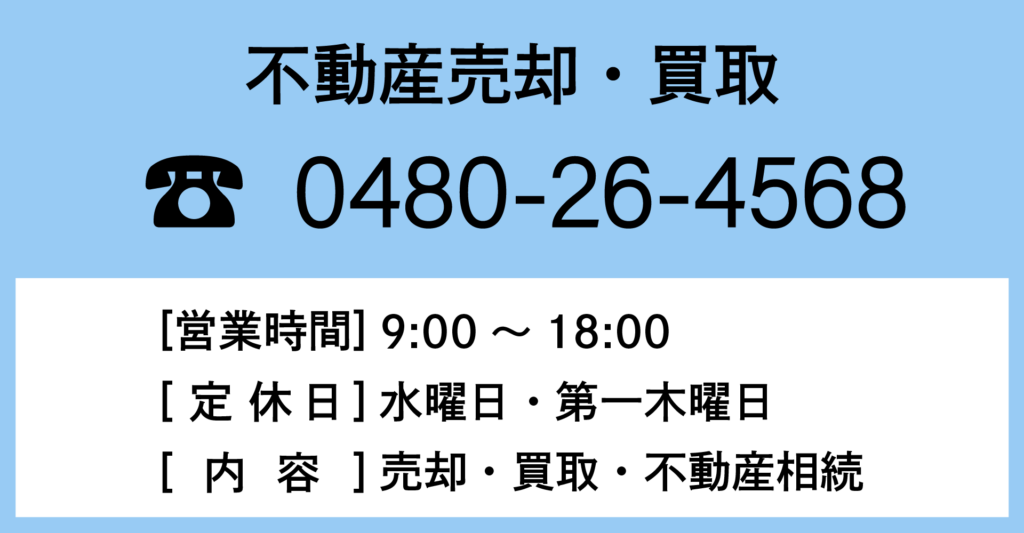

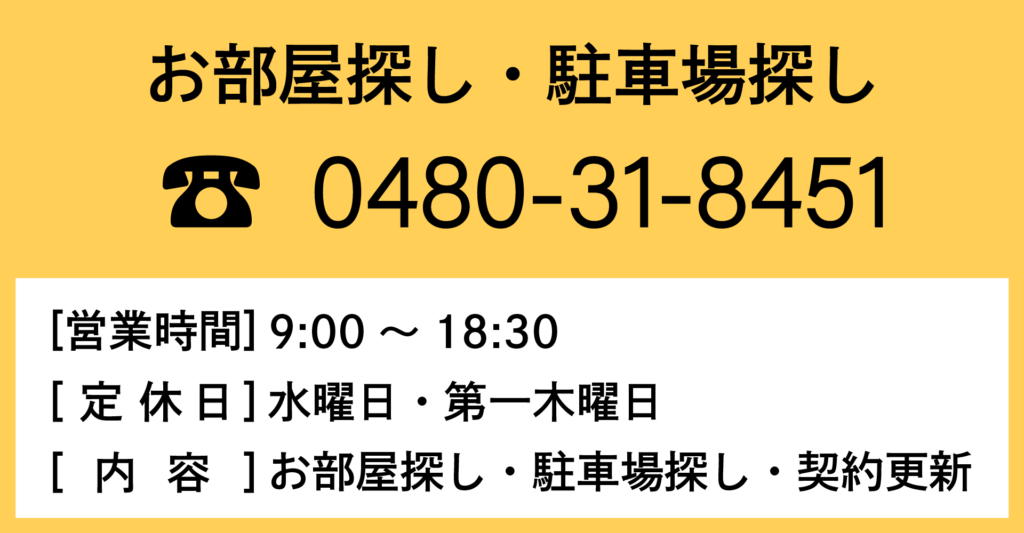

◎知って楽しい久喜 すまいの相談窓口info とは

「知って楽しい久喜 すまいの相談窓口info」は、久喜市の不動産会社 株式会社フジハウジングが運営する久喜市周辺の情報や住まいに関するあらゆる疑問や悩みを解決するための情報を発信しているサイトです。

フジハウジングでは一人一人のニーズに合わせたご提案を行い、住まいを通じた人生設計を支援しています。お部屋探し・テナント探し・アパートなどの賃貸管理・資産価値リフォーム・おうち探し・土地探し・不動産売却・相続対策・土地有効活用はフジハウジングにお任せください。