阪神、淡路大震災から30年災害大国ニッポン

注目される「自主防災組織」

組織率 久喜市81.9% 加須市93.4%

今年は「阪神・淡路大震災」から30年が経過した節目の年。この間、〝災害大国ニッポン〟は東日本大震災を始め、熊本地震、昨年元旦に発生した能登半島地震、昨夏気象庁が初めて発令した南海トラフ地震臨時情報、それにここ数年断続的に発生するゲリラ豪雨などに振り回されている。こういった中、注目されるのが「自分たちの地域は自分たちで守る」という気概のもと結成された「自主防災組織」。久喜市と加須市でその現状を取材すると、組織率が久喜は81.9%、加須は93.4%と住民意識が高いことが浮き彫りとなった。(関連記事2面)

万一の備え不断の訓練

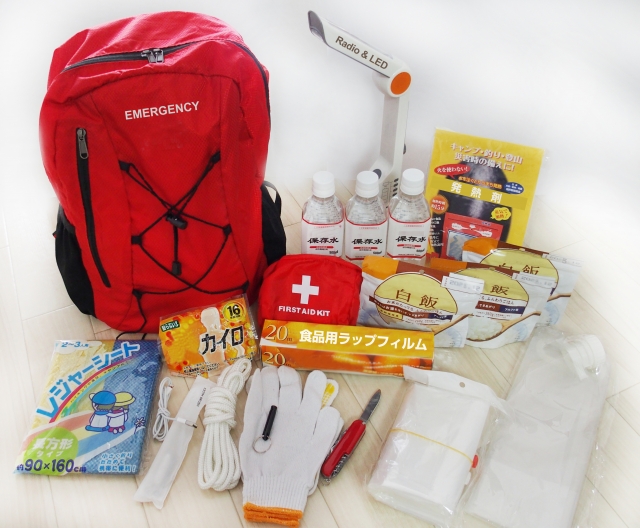

自主防災組織は1961(昭和36)年に制定された災害基本法の中で位置づけられた。しかしその認知度は1995(平成7)年1月17日に発生した「阪神・淡路大震災」まではほとんどなかった。自主防災組織の活動は大別すると「平常時」と「災害発生時」に分かれている。「平常時」は防災知識の普及や、地域の災害危険個所の把握、防災訓練の実施、火器使用設備器具などの点検、防災資機材の備蓄と整理、点検が中心だ。「災害発生時」は災害情報の収集、住民への迅速な伝達、出火防止と初期消火、避難誘導、被災住民の救出・救護、給食・給水などで日頃の訓練の成果を発揮することが期待されている。その自主防災組織だ

が、本紙が久喜市と加須市に取材して2024年12月1日時点での団体数と組織率(行政区等管内世帯数占める組織されている地域の世帯数の割合)を調べた。その結果は次の通り。久喜市=172団体で81.3%、加須市=169団体で93.4%。これを地区別に分析すると、久喜市の鷲宮地区=48団体で94.0%、栗橋地区=40団体で92.7%、久喜地区=65団体で78.3%、菖蒲地区=19団体で53.8%だった。

一方加須市の騎西地区19団体と北川辺地区48団体はともに100%、大利根地区=37団体で95%、加須地区=65団体で86.7%だった。

組織維持で課題も浮上

ところで災害対応には「自助」「公助」「共助」の3つがあるが、大災害になればなるほど、日本人の美徳

「みんなで助け合おう」精神の「共助」が大事になってくる。その支柱を担う「自主防災組織」への期待

は大きいが、取材すると組織運営面で今後の課題が浮上した。それは「役員の高齢化と昼間活動できる役

員の不足、リーダー不足」ーーーこれを挙げる自治体の防災担当者が多い。

阪神淡路大震災から30年 市有建築物の耐震化率

久喜97.8%加須97.2%非耐震化は久喜・加須とも各2棟

阪神・淡路大震災の影響で被災地区兵庫県内では約6万7000棟が全壊し、5万5000棟が半壊したが、この事態を重視した政府は耐震改修促進法を制定し、1981(昭和56)年6月1日以前の建築物を〝旧耐震住宅〟と位置付け、耐震改修の実施を全国の自治体に促した。久喜市、加須市の場合、市有建築物の耐震化実績・進捗率はどうなっているのかを本紙が調べた結果、未耐震化物件が4棟あったことが分かった。

1月16日まで両市で調べた結果判明した。久喜市内の市有建築物は89。学校や市役所、保育園、体育館など67施設は耐震化が完了しており、進捗率は97・8%。一方加須市の市有建築物は71。学校、市役所、公民館の耐震化は終了し、進捗率は97・2%。

これ未耐震物件

久喜市、加須市とも2棟づつの計4棟。久喜市は「栗橋しずか館」「栗橋コミュニティセンター」。加須市

は「加須第一保育園」「北川辺体育館」。久喜市は対象物件を26年度までに除却すると言明した。加須市は公共施設総合管理計画の中で用途廃止、統廃合、機能移転、改修を決めるとし、その判断時期は明らかに

しなかった。なお加須市では国交省の基準とは別に、㎡の少ない物件も耐震化の対象にする独自基準を作成している。

記事:農事新聞2025年1月29日号

写真提供:農事新聞

【関連記事】9月1日は「防災の日」

備蓄食品としてコンビーフは最適

9月1日は防災の日。発災直後は電気・ガス・水道といったライフラインが停止することがあるため、防災備品として飲料水と缶詰、調理せずに食べられるアルファ米や乾パン等を3日分用意することが必須と言われている。そのコンビーフでは70年以上、日本の食卓を彩ってきたのが「ノザキのコンビーフ」だ。同商品の特徴のひとつは、製造日から3年6カ月常温保存が可能なこと。このため、いざという時の備蓄食品として最適だ。調理なしでそのまま食しても旨いし、また野菜や卵など多様な食材との相性も抜群なので、バーベキューや、お酒のつまみとしてもよく利用される。

知って楽しい久喜 公式Instagram

久喜のタウン情報発信中!

地域の魅力をお届けしています!

【知って楽しい久喜】すまいの相談窓口infoとは

久喜市の不動産会社 株式会社フジハウジングが運営する、不動産解決事例や久喜の情報を発信しているタウンメディアです。

フジハウジングでは、お客様のニーズに合わせたご提案を行い、不動産を通じた人生設計を応援しています。

賃貸物件のお探し・賃貸管理・資産価値リフォーム・おうち探し・土地探し・不動産のご売却・不動産相続対策・有効活用など、トータルに解決出来るプロ集団ですので、是非お気軽にご相談ください

関連記事

農時新聞とは

農時新聞は、農業生産法人 誠農社が発行する フリーペーパーです。地域振興を目的に、毎号、久喜・加須を中心に地域の話題が掲載されています。地域密着の情報が揃い、読者プレゼントも充実。

久喜・加須市民や、移住を考えている方の情報源となっているため、フジハウジングがメインスポンサーを担っております。最新号およびバックナンバーは、誠農社のサイトでご覧いただけます。