近年、異常気象や集中豪雨の頻発により、住宅の床上浸水や床下浸水の被害が増加しています。これらの水害は、家財の損傷だけでなく、健康被害や建物の構造的な問題を引き起こす可能性があります。特に初動対応の遅れや不適切な処置は、被害を拡大させる要因となり得ます。本記事では、床上浸水・床下浸水が発生した際の正しい対処法を、初動対応から消毒、保険手続き、再発防止策まで網羅的に解説します。万が一の事態に備え、適切な知識と準備を持つことが、被害の軽減と迅速な復旧への第一歩となります。

床上浸水とは?被害の実態とリスク

床上浸水と床下浸水の違い

水害には大きく分けて「床上浸水」と「床下浸水」の2種類があります。

「床上浸水」は、室内の床面よりも高く水が入り込み、居住空間が直接水に浸かる状態を指します。一方で「床下浸水」は、床下(基礎部分)にまで水が入り込むものの、室内までは浸水していない状態です。

この2つでは被害の深刻度がまったく異なり、床上浸水は家財道具や内装、電気設備に直接的な損傷を与え、健康リスクや住環境の安全性にも影響を及ぼします。

一方、床下浸水も見逃せません。放置すればカビの発生やシロアリの繁殖、木材の腐敗など構造的な被害を招き、将来的な修繕費用の増加にもつながるため、早期の対応が求められます。

床上浸水が引き起こす被害の具体例

床上まで水が入り込むと、以下のような深刻な被害が発生します:

| 被害項目 | 内容 |

|---|---|

| 家具・家電の破損 | ソファ・ベッド・冷蔵庫などが水に浸かり使用不能に。 |

| 内装の劣化 | フローリングの膨張・変形、壁紙のはがれなど。 |

| 電気設備の故障 | コンセント・分電盤の浸水は感電や火災の危険も。 |

| 健康被害 | 下水混入によるウイルス・雑菌感染、悪臭の発生。 |

| 精神的ストレス | 長期の避難生活や保険手続き、修繕対応による疲弊。 |

特に梅雨や台風シーズンには、数時間の集中豪雨で一気に浸水することもあるため、「うちは大丈夫」と思わず、平時からハザードマップの確認や止水対策をしておくことが重要です。

床上浸水時の初動対応:安全確保と被害記録

命を守るために最優先で行うべきこと

浸水が始まった場合、まず何よりも大切なのは「命を守る行動」です。特に床上浸水に至るような状況では、以下の点に注意してください。

- 電気のブレーカーを落とす:水に濡れた電気配線からの感電や火災を防止するため、早めにブレーカーを切っておきましょう。

- ガスの元栓を閉める:浸水による漏れや火災を防ぐため、プロパンや都市ガスを問わず元栓を閉じてください。

- 避難判断は早めに:行政からの避難情報(警戒レベル)に注意し、早めに2階以上や近隣の高台、指定避難所への移動を行いましょう。

「水が引いてからでいい」と考えてしまいがちですが、初期対応が遅れると生命や財産への被害が拡大するおそれがあります。

被害状況の写真撮影と記録の重要性

水が引いたあとに速やかに行うべきなのが、「被害の記録」です。これは災害支援の申請や、火災保険・地震保険・住宅総合保険の請求時に必須になるため、冷静に以下の点を押さえて撮影・記録しましょう。

写真に収めるポイント

- 被害のあった建物の外観・内観(全体像)

- 水が到達した痕跡(水位線)がわかる壁や柱

- 水に浸かった家電製品・家具類の状態

- 使用不能になった畳や床材、書類、衣類など

- 損傷のあった電気・ガス・給排水設備の様子

記録に含めるべき情報

- 撮影日・撮影箇所・撮影対象の説明

- 破損した物の購入時期・購入金額・メーカー名(可能な限り)

- 見積書や領収書などの保管(あれば)

これらの情報は、後に申請書類の作成や保険金請求時に非常に有効です。特に、片付けを始める前に撮影を行うことが重要です。誤って破棄したり原型を留めない状態にしてしまうと、後から被害証明が困難になります。

床上浸水後の清掃と消毒の手順

床上浸水の被害を受けた家屋では、片付け・清掃・消毒・乾燥の各工程を段階的に行う必要があります。適切な順序と方法で対応しなければ、カビの繁殖や悪臭、感染症のリスクが高まるため、以下のステップで作業を進めましょう。

ステップ①:不要品・水に浸かった家財の処分

まずは、室内の片付けから始めます。

- 畳やマットレスなど吸水性の高い家具類は原則廃棄:内部まで汚水が染み込んでいることが多く、カビや雑菌が繁殖しやすいためです。

- 食器や調理器具などは洗浄して消毒すれば再使用可能:ただし割れや傷がある場合は衛生面で不安が残るため処分を検討。

- 市町村の災害ごみ受付を確認:災害時は自治体が特別な回収対応を行っていることが多いため、HPや防災無線をチェックしましょう。

ステップ②:床や壁、家具などの洗浄と乾燥

床上浸水では、水が直接触れた部分すべてを徹底的に洗い流すか水拭きし、しっかり乾かすことが重要です。

- 表面の汚れを水で洗い流す(できれば温水が望ましい)

- 洗えない場所は水拭き+アルコールまたは薄めた消毒液で除菌

- 扇風機や除湿機、換気でしっかり乾燥:表面が乾いていても内部に湿気が残っていると、カビが発生します。

※特に押し入れや壁の内側、階段の下など「見えない部分」の湿気にも注意が必要です。

ステップ③:消毒薬の使い方と注意点

消毒には以下の2種類が有効です。

| 消毒薬の種類 | 主な用途 | 使用方法 |

|---|---|---|

| 逆性石けん (塩化ベンザルコニウム) | 手指・家具・床などの表面 | 水で薄めて布に浸し、拭き取り後に乾燥 |

| 家庭用塩素系漂白剤 (次亜塩素酸ナトリウム) | 食器・衣類・浴槽など | 0.02~0.1%に希釈して使用し、使用後は水洗い必須 |

使用上の注意点

- 必ず換気を良くした状態で使用すること

- ゴム手袋・マスク・メガネ・長袖長ズボンで皮膚や目を保護する

- 消毒液を混ぜたり原液で使用するのは危険なのでNG

- ペットや子どもが触れる場所は、完全に乾燥してから入室可

これらの作業は、できるだけ早く(※浸水後48時間以内)に行うことが推奨されています。

清掃・消毒が完了したら

消毒まで済んだ後も、1〜2週間はこまめな換気と状態観察を継続してください。異臭、カビの再発、床材の変色などが見られた場合には、専門業者による点検・修繕も検討しましょう。

床下浸水への対応:見落としがちなリスクと対処法

床下浸水は一見すると被害が軽微に見えますが、適切な対応を怠ると、家屋の構造や健康面に深刻な影響を及ぼす可能性があります。特に、湿気のこもる床下は「カビ」「腐敗」「シロアリ」の温床となりやすく、長期的なトラブルに発展しかねません。

床下浸水の確認方法と初動対応

まずは、自宅が床下浸水しているかを確認しましょう。

チェックポイント

- 畳の表面に濡れや異臭がある

- 床下通気口(基礎の外側)から水の侵入跡が見える

- 雨上がり後も室内がジメジメしている

- 床下収納を開けると水がたまっている

これらの兆候がある場合、以下の初動対応を速やかに行いましょう。

初動ステップ

- 床下にたまった水を吸水(雑巾・スポンジ・水中ポンプ)

- 換気(床下収納を開け、扇風機やサーキュレーターで送風)

- 不要物(泥・落葉・ごみなど)の撤去

- 湿度・臭気の確認と、必要に応じて除湿剤を設置

なお、床下への立ち入りには注意が必要です。素手での作業や通電したままの状態での作業は危険なので、必ず電気を遮断し、防護具(手袋・長靴・マスクなど)を着用してください。

消毒と乾燥の徹底がカギ

床下は風通しが悪く、湿気がこもりやすいため、十分な乾燥と消毒が不可欠です。

消毒方法

- 可能な箇所は水で洗い流す

- 逆性石けん(塩化ベンザルコニウム)を薄めて使用

- 湿布ではなく、スプレーや布拭きで消毒し、よく乾かす

特に木材が湿ったままの状態で長時間放置されると、カビ菌や腐朽菌が繁殖し、住宅の寿命を著しく縮めるリスクがあります。

専門業者への相談を検討すべきケース

以下のようなケースでは、早めに専門業者への相談を推奨します。

- 床下全体に泥や水が長時間残っていた

- 木材の変色や腐食が見られる

- 下水の逆流による異臭がある

- 自力での換気・消毒が困難

特に、床下点検口のない古い住宅では、被害の全容把握が難しいため、調査だけでも依頼する価値があります。

床下浸水の対処を怠ると、時間の経過とともに修繕費用が膨らむばかりか、健康リスクも増大します。目に見えにくい被害だからこそ、「あとでやろう」ではなく、今すぐに対処すべき重要ポイントです。

専門業者への依頼と費用の目安

~自力での対応とプロの使い分け~

床上・床下浸水の復旧作業は、ある程度までは自力で対応可能ですが、すべてを個人で完結するのは現実的に難しい場合も多いのが実情です。とくに感染症リスクの高い環境や、構造材に損傷が見られるケースでは、専門業者への依頼が推奨されます。

自力対応と業者依頼の判断基準

以下のような条件に当てはまる場合、専門業者に依頼すべき状況といえます。

| 状況 | 業者依頼の判断 |

|---|---|

| 床上浸水が30cm以上 | 家電や構造材への影響が懸念されるため業者推奨 |

| 下水が混入した浸水 | 感染症リスクが高く、自力対応は危険 |

| 畳・フローリング・断熱材が長時間濡れた | カビや腐敗の原因となるためプロの乾燥処理が必要 |

| 自力での作業が身体的・時間的に難しい | 特に高齢者・共働き家庭などは無理をしない判断を |

また、水害後48時間以内に乾燥処理を開始できない場合は、カビの発生を抑えるためにも業者対応が有効です。

依頼する際の業者の種類と役割

被害の内容に応じて、以下のような業者が対応可能です。

| 業者の種類 | 主な対応内容 |

|---|---|

| ハウスクリーニング業者 | 家財整理、消毒、清掃作業 |

| 建築リフォーム業者 | 床材や壁紙の張替え、木部修復など |

| 害虫・害獣駆除業者 | 床下のシロアリ・カビ対策 |

| 保険対応専門業者 | 保険手続きのサポート・見積書作成 |

※一社完結型の「災害復旧専門業者」も存在します。複数業務をまとめて対応できる場合があり便利です。

復旧作業の費用目安

費用は被害の規模や業者、地域によって異なりますが、以下はおおよその参考価格帯です。

| 作業内容 | 目安費用(税別) |

|---|---|

| 床上浸水の清掃・消毒 | 5〜15万円程度 |

| 床材の張替え(6畳間) | 8〜20万円程度 |

| 畳交換(1畳あたり) | 7,000〜15,000円程度 |

| 床下乾燥+カビ防止処理 | 10〜25万円程度 |

| 保険申請の代行サポート | 無料〜3万円前後(業者による) |

※公的補助や火災保険が適用される場合もあるため、事前に確認しておくと安心です。

業者選定時の注意点

- 必ず複数社から相見積もりをとる

- 被害状況に合った専門業者を選ぶ

- 「無料点検」と謳う悪質業者に注意:強引な契約誘導や高額請求のリスクがあります

- 口コミや評判、過去実績を事前に調べておく

災害時は気が動転しがちですが、落ち着いて情報を整理し、信頼できる事業者に依頼することが重要です。

公的支援と保険の活用方法

~罹災証明から保険請求まで、生活再建の第一歩~

床上・床下浸水による被害から生活を立て直すには、公的支援や民間保険の制度を正しく理解し、使える制度を適切に活用することが不可欠です。この章では、災害直後から申請可能な支援策と保険手続きの流れについて解説します。

罹災証明書の取得が支援のカギ

まず最初に行うべき手続きが、「罹災証明書(りさいしょうめいしょ)」の申請です。これは被害状況を市町村が確認し、被害程度を証明する公的な書類で、支援金や保険金の受給に必要不可欠です。

申請の流れ

- 自治体(市役所・町役場)へ連絡・相談

- 被害状況の写真・現場確認

- 調査員の訪問 or 被害写真提出による認定

- 発行された罹災証明書を保管

この証明書があれば、以下のような公的支援が利用可能になります。

利用できる主な公的支援制度

| 支援制度 | 内容 |

|---|---|

| 被災者生活再建支援制度 | 最大100万円の支援金(全壊・大規模半壊等が対象) |

| 災害援護資金貸付制度 | 最大350万円の低利子貸付(床上浸水等も対象) |

| 市町村の見舞金・助成金制度 | 一部の自治体で浸水被害への見舞金や修繕費補助あり |

| 生活保護制度・一時扶助 | 被災により生活困窮した場合に申請可能 |

※制度の有無や内容は地域ごとに異なります。住んでいる自治体のホームページや窓口に問い合わせましょう。

火災保険や地震保険の適用範囲

床上浸水の被害でも、加入している火災保険で補償される場合があります。ただし「水災補償」が付帯されているかどうかがポイントです。

火災保険で補償される主なケース

- 床上浸水による建物・家財の損傷

- 台風・豪雨による雨漏り・構造破損

- 損害額が一定以上(時価30%以上)で支払対象になることが多い

注意点

- 床下浸水のみでは補償対象外になることが多い

- 損害写真・修理見積書・領収書などを必ず保管

- 申請期限(多くは事故発生日から30日以内)に注意

加入中の保険がどのような補償をカバーしているか、保険証券や約款で早めに確認しておくことが大切です。

申請時に必要な書類と準備

| 書類 | 用途 |

|---|---|

| 罹災証明書 | 支援金・助成金・保険金の申請に使用 |

| 被害写真 | 状況証明・保険請求時に必要 |

| 修理見積書・領収書 | 金額証明・実損額の確認用 |

| 保険証券 | 補償内容の確認・請求先の特定 |

これらの書類を事前にフォルダ等で整理し、デジタルデータでも保存しておくと、手続きがスムーズに進みます。

再発防止のための事前対策

~「備え」が命と暮らしを守る鍵に~

床上・床下浸水は、一度被害に遭うと多大な負担と損害をもたらします。だからこそ、「被災しないための備え」=予防策が何より重要です。再び同じ被害を繰り返さないために、家庭でできる対策を整理してご紹介します。

土のうや止水板の活用で浸水をブロック

土のうの活用

- 玄関・勝手口・車庫前などに積み上げることで、水の侵入を防ぐ

- 「水のう(ビニール袋に水を入れたもの)」でも代用可能

- 簡易型土のう(吸水式)もホームセンター等で購入可能

止水板の設置

- 玄関やガレージなど出入り口に設置する防水プレート

- 取り付け可能な製品が多く、浸水常襲地域では導入が進んでいる

- 補助金の対象となる自治体もあり(事前に要確認)

排水設備や外構の見直し

建物自体の排水性能を高めることで、浸水リスクを軽減できます。

- 雨水ます・排水口の定期清掃:落ち葉や泥で詰まっていないか確認

- 外構の傾斜設計:家に水が流れ込まないよう勾配調整

- 側溝の掃除:近隣と協力して水の通り道を確保

- 浄化槽の点検・補強:浸水時の逆流防止にも関わるため重要

ハザードマップの確認と避難計画の策定

被害を「完全に防ぐ」ことは難しくても、「被害を最小限にとどめる」ことは可能です。

- 自治体が公開するハザードマップで、自宅の水害リスクを把握

- 浸水想定区域・避難経路・避難所を事前に確認

- 家族で避難シミュレーションを行い、連絡手段や集合場所を決めておく

特に高齢者や小さなお子さんのいるご家庭では、早期避難を前提とした備えが重要です。

家財の配置や保管方法も見直しを

- 大切な書類や貴重品は防水ケースに保管

- 家具・家電はできるだけ床から離す配置に

- 2階がある住宅では、1階に家財を集中させない工夫も有効

また、「水害に強い住宅リフォーム」(例:防水コンセント、床材の防水化など)も検討材料のひとつです。自治体によっては防災リフォームへの補助金が出る場合もあります。

まとめ

浸水被害は突然やってくる災害のひとつです。しかし、正しい知識と備えがあれば、被害を最小限に抑え、早期復旧も可能になります。

万が一の際にあなたやご家族の安心と安全を守る一助となれば幸いです。

◎知って楽しい久喜 すまいの相談窓口info とは

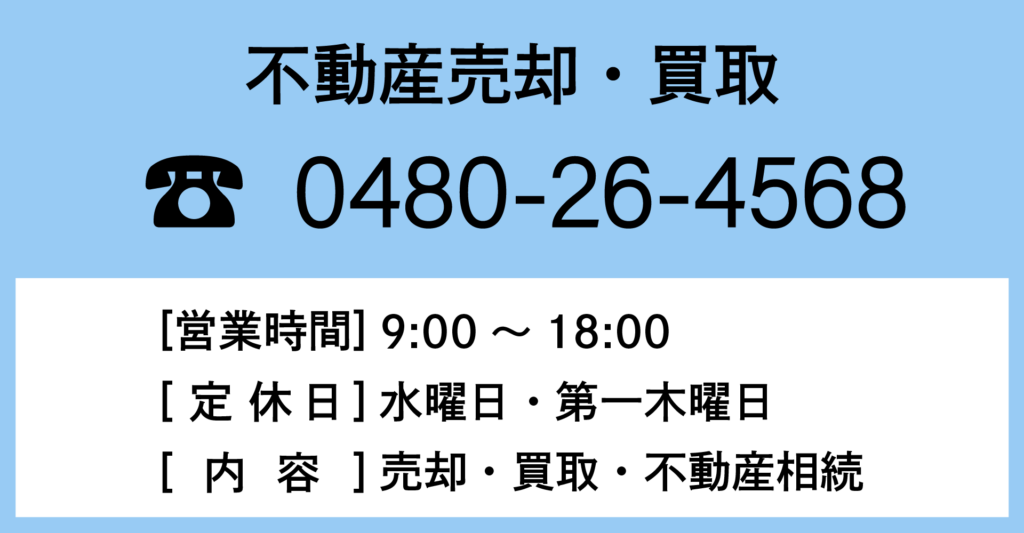

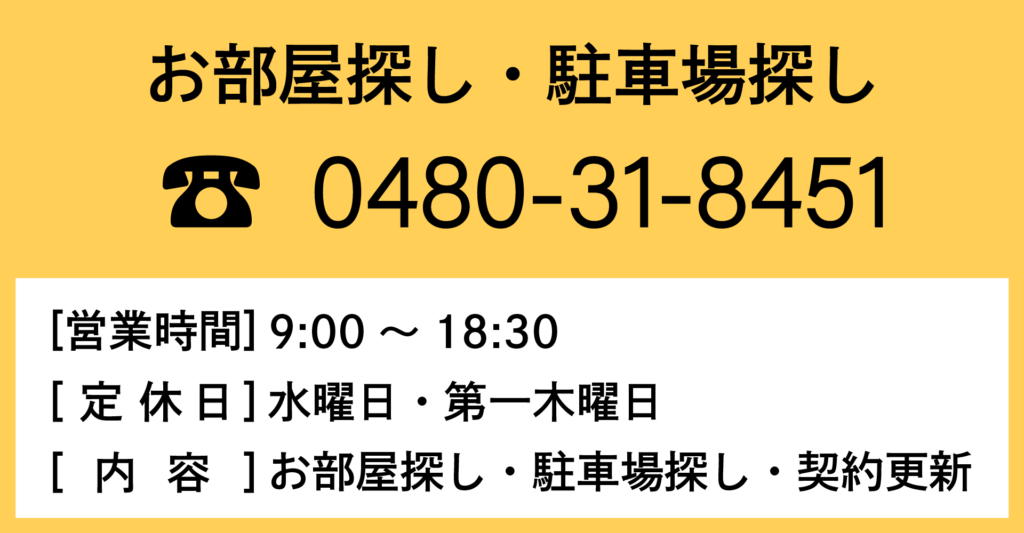

「知って楽しい久喜 すまいの相談窓口info」は、久喜市の不動産会社 株式会社フジハウジングが運営する久喜市周辺の情報や住まいに関するあらゆる疑問や悩みを解決するための情報を発信しているサイトです。

フジハウジングでは一人一人のニーズに合わせたご提案を行い、住まいを通じた人生設計を支援しています。お部屋探し・テナント探し・アパートなどの賃貸管理・資産価値リフォーム・おうち探し・土地探し・不動産売却・相続対策・土地有効活用はフジハウジングにお任せください。