木造住宅の耐用年数とは

「木造住宅は築20年で価値がなくなる」といった話を耳にしたことがある方も多いかもしれません。これはよくある誤解であり、耐用年数=寿命ではありません。まずはこの「耐用年数」という言葉の意味から整理してみましょう。

法定耐用年数とは何か?

耐用年数とは、税務上で定められた「建物などの資産が使用に耐えると見なされる年数」を指します。たとえば木造住宅の場合、この法定耐用年数は22年とされています。これは税務処理のための目安であり、建物自体の物理的な寿命を表しているわけではありません。

実際には、この22年を過ぎても、住み続けることは可能です。税法上の価値がゼロになるだけであって、建物としての性能や住み心地までが突然劣化するわけではないのです。

例:減価償却と耐用年数

例えば、1,000万円の木造住宅を建てた場合、税務上は22年間かけて毎年45万円程度を経費として減価償却できます。しかし23年目以降は、税務上その建物の価値は「ゼロ」扱いになります。ただしこれは会計上の話であり、現実にはまだまだ使用可能です。

なぜ「木造=20年で寿命」と誤解されるのか?

不動産業界では「築20年を過ぎると建物価値が下がり、土地価格のみが評価されやすい」という取引慣行が一部に存在します。この慣習が、耐用年数=寿命と誤解される原因となっていると考えられます。

また、住宅ローン減税や固定資産税の減額措置の対象期間も、法定耐用年数と近しい年数であることが多く、制度上の「お得さ」が切れるタイミングと実物の寿命が混同されている側面もあります。

耐用年数と実際の寿命の違い

木造住宅において、「耐用年数は22年」とされていますが、これはあくまで会計上の話であり、実際にどれだけ長く住めるかはまったく別の話です。ここでは、建物の「寿命」とは何を指すのかを具体的に解説します。

物理的寿命・経済的寿命・期待耐用年数の違い

建物の寿命にはいくつかの見方があります。

- 物理的寿命

建物が物理的に使用不可能になるまでの年数。つまり倒壊や腐食などで「住めなくなる」状態を指します。木造住宅の場合、50〜80年程度が目安とされますが、定期的な補修を行えば100年以上使用可能な例もあります。 - 経済的寿命

修繕費や運用コストが、新築や他物件に移転するよりも高くなってしまうタイミングを指します。築年数が古くなると、補修の頻度やコストが増加し、この寿命が先に来ることがあります。 - 期待耐用年数

長期優良住宅などの設計・管理に基づいて見込まれる使用可能年数。住宅性能表示制度などで用いられる指標で、耐久性の高い仕様により、60年以上の使用が期待される住宅も増えています。

このように、「寿命」と一口に言っても様々な観点があり、法定耐用年数22年とは根本的に異なる概念なのです。

木造住宅の寿命を延ばすためのメンテナンス

では、実際に木造住宅の寿命を延ばすためには何が必要なのでしょうか。ここでは、具体的なメンテナンスのポイントを紹介します。

定期的な点検と修繕の重要性

もっとも基本かつ重要なのが「定期的な点検」です。築10年目を過ぎたあたりから、以下のような部位を中心に点検・補修が必要となります。

- 屋根材のずれ・劣化

- 外壁のクラック(ひび割れ)

- 雨樋の詰まりや変形

- 水回り設備の配管漏れ

- 基礎部分のひびや沈下

これらを放置すると、雨漏りや内部腐食など重大な劣化につながりやすくなります。10年ごとの外壁塗装や、15~20年ごとの防水工事は、長く快適に住むために必要なメンテナンスといえるでしょう。

シロアリ・湿気対策

木造住宅における大敵はシロアリと湿気です。床下や基礎部分の通風が悪いと、木材が湿気を含みやすく、腐朽菌やシロアリの被害を受けやすくなります。

対応策としては以下が有効です。

- 基礎に通気口を設ける/床下換気扇の設置

- 防蟻処理を定期的に実施(5~10年に一度が目安)

- 家屋周辺の土壌排水の整備

住宅の長寿命化には「水を家に入れない」「湿気をこもらせない」ことが何より大切です。

耐震性・断熱性の改善

築年数の古い住宅は、当時の建築基準法により耐震性や断熱性が現行の基準に比べて不十分なことがあります。

- 耐震補強工事(筋交いの追加、金物設置など)

- 断熱材の入れ替え・内窓の追加

これらを行うことで、住まいの快適性が向上するだけでなく、住宅自体の価値を長く維持することにもつながります。

長く住み続けるための住宅選びのポイント

中古住宅の購入や新築を検討する際、耐用年数や寿命の考え方だけでなく、「どのような家を選ぶか」も非常に重要です。以下のような視点を持って物件選びをすることで、長期的に快適な住まいを実現できます。

長期優良住宅や住宅性能表示制度を確認する

長く住める住宅を選ぶための基準として、「長期優良住宅」の認定を受けているかどうかは大きな指標になります。これは、耐震性、省エネルギー性、メンテナンス性など複数の項目で一定基準を満たした住宅に対し、国が認定を与える制度です。

また、住宅性能表示制度では、以下のような項目にスコアが付けられています。

- 劣化の軽減(劣化対策等級)

- 断熱性能(断熱等性能等級)

- 耐震性(耐震等級)

これらの等級が高い住宅は、寿命が長く、メンテナンスコストも抑えられる傾向にあります。購入時には、不動産会社や売主に性能表示の有無を確認してみると良いでしょう。

地盤や周辺環境の調査も重要

住宅本体の性能と同様に、「建っている場所」も寿命を大きく左右します。特に以下の点は確認しておくべきです。

- 地盤の強さ(地盤調査報告書があるか)

- 周辺の水はけ・浸水履歴(ハザードマップの確認)

- 日当たりや通風環境(湿気がこもらないか)

地盤が弱かったり、湿気が多い地域では、基礎部分や木材の腐食が進みやすく、結果として寿命が短くなる可能性もあります。住宅選びの際は、物件の立地環境も含めて総合的に判断しましょう。

木造以外の構造との耐用年数比較

ここでは、木造住宅以外の主な構造について、それぞれの法定耐用年数を見てみます。これにより、木造の特徴を相対的に理解することができます。

| 構造の種類 | 法定耐用年数 |

|---|---|

| 木造住宅 | 22年 |

| 軽量鉄骨造(骨格材の厚さ3mm以下) | 19年 |

| 軽量鉄骨造(骨格材の厚さ3〜4mm) | 27年 |

| 重量鉄骨造(骨格材の厚さ4mm超) | 34年 |

| 鉄筋コンクリート造(RC造) | 47年 |

この表を見ると、木造住宅の法定耐用年数は22年と、他構造と比べると短く見えます。しかしこれは税法上の扱いであり、実際の寿命はメンテナンスや立地条件、施工品質によって大きく異なります。

たとえば、RC造が47年とされていても、管理が不十分であれば30年未満で老朽化が進むこともありますし、逆に木造でも適切な維持管理によって100年以上維持されている例も多数あります。

耐用年数だけで住宅の価値や寿命を判断するのではなく、構造の特性と維持管理のしやすさを踏まえて判断することが重要です。

まとめ:木造住宅の耐用年数と寿命を正しく理解し、長く快適に暮らす

木造住宅における「耐用年数」と「寿命」は、似て非なる概念です。耐用年数はあくまでも税務上の計算に用いられる年数であり、実際にその住宅がどれだけ住み続けられるかという「寿命」は、建物の構造や立地条件、そして何より日々のメンテナンスによって大きく変わってきます。

木造住宅は20年で終わりではない

「築20年で資産価値がゼロ」という認識は、あくまで取引慣行や税務の観点によるものです。実際には、築40年、50年でも十分に住み続けられる木造住宅は多く存在します。特に、定期的な点検や補修を重ねた住宅では、建物のコンディションが非常に良く保たれている例も少なくありません。

住宅の寿命を決めるのは、年月ではなく「手入れの質と頻度」です。

資産価値の観点からもメンテナンスが重要

たとえ自分が住み続ける予定であっても、将来的に売却や賃貸に出す可能性があるならば、日頃のメンテナンスはそのまま「資産価値」に直結します。

- 定期的な外壁塗装や屋根補修をしている家は、見た目の印象も良く、内見時に買主の評価が高くなりやすい

- シロアリ対策済みの記録や住宅履歴が残っていれば、安心材料となり、売却時の交渉にも有利

- 劣化対策等級や長期優良住宅の認定があれば、住宅ローンの優遇対象にもなりやすい

このように、「しっかり管理された住宅」は、買い手にとっても魅力的な選択肢になります。

売買価格における「設備の評価」と「構造の評価」の違い

設備と構造は分けて考えるべき

木造住宅の寿命や耐用年数を考える際には、「構造体」と「設備機器」を分けて捉えることが重要です。構造体は、基礎・柱・梁・屋根など住宅の骨組みに関わる部分であり、適切なメンテナンスをすれば50年以上使用できるケースも多くあります。

一方で、キッチン・浴室・トイレ・給湯器・空調設備などの「設備機器」は消耗品に近い扱いで、一般的には10年を過ぎると不具合や老朽化が進み、交換が必要になることが多くなります。

設備の劣化は売買価格に直接影響する

中古住宅の売買価格においては、建物本体の耐久性だけでなく、「設備がどれだけ新しいか」も査定額に大きく関わります。たとえ構造的にしっかりした住宅であっても、給湯器が15年、ユニットバスが20年経っていれば、買主は交換前提で考えるため、その分だけ評価額が割り引かれるのが一般的です。

たとえば以下のようなケースが挙げられます。

- 築20年の住宅でも、設備が5年前に一新されていれば比較的高く評価される

- 築15年で設備が未交換の場合、修繕費用を想定して数十万円~100万円単位で査定が引き下げられることもある

このように、「20年で寿命ではない」とはいえ、売却時の評価は確実に下がるのが実情です。住宅を「資産」として考えるのであれば、構造部分の維持管理だけでなく、ライフラインを支える設備の更新も計画的に行っておくことが望ましいといえるでしょう。

結論:木造住宅を長く、価値高く保つには

- 耐用年数=寿命ではないと理解する

- 家の健康を守るために10年ごとの点検・改修を惜しまない

- 湿気対策やシロアリ対策を怠らない

- 性能表示や劣化等級を重視し、将来の売却を見越して住宅を選ぶ

- 設備機器の更新時期を把握し、必要な時期に計画的に交換する

- 購入希望者に向けて住宅履歴や点検・修繕の記録を残しておく

木造住宅は、使い捨ての住まいではなく、「育てていく資産」です。

築20年を過ぎても、「構造はしっかりしており、設備も更新済み」という住宅であれば、安心感があり市場での評価も得やすいのです。

住宅は、住むだけでなく、将来を見据えた“活かせる資産”として考えることが、今後ますます重要になるでしょう。

この記事を通じて、単なる数字に惑わされることなく、実際の暮らしや資産形成の視点から木造住宅と向き合う手助けになれば幸いです。

有料noteを今だけ無料プレゼント!

「知って安心!プロが教える 不動産活用大全【埼玉版】」から、

特にマイホーム購入者に人気の高かったテーマを無料公開しています。

・住宅ローン減税・補助金制度の組み合わせ術

・2025年最新版!埼玉で使える市町村独自制度も掲載

・知らないと数百万円損するケースも…

通常有料(1,980円)の限定noteを、今だけ無料プレゼント中!

※メールアドレスをご登録いただいた方にのみ、メールにてお送りします。

有料で読まれる方や試し読みされたい方は、下記サイトにて一部無料公開中!

◎知って楽しい久喜 すまいの相談窓口info とは

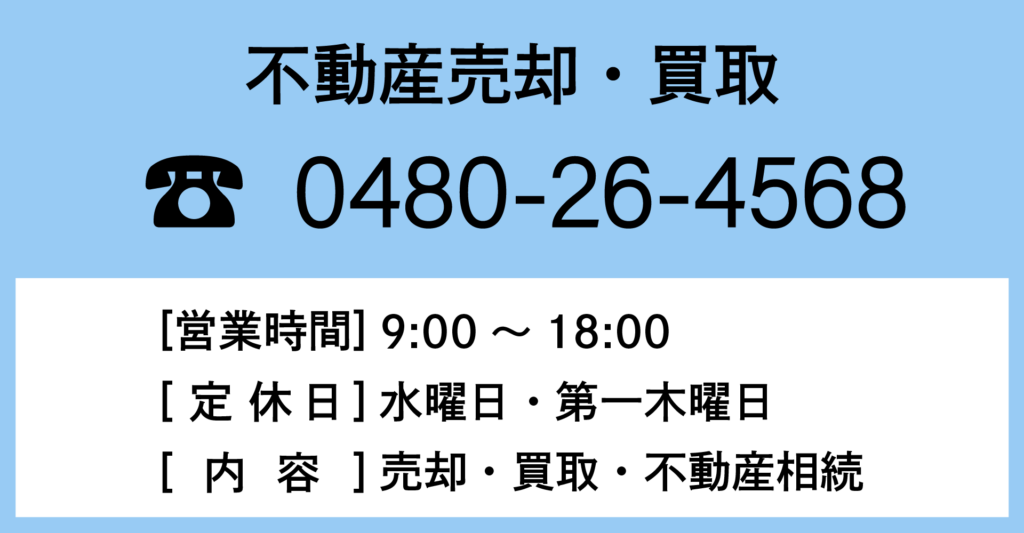

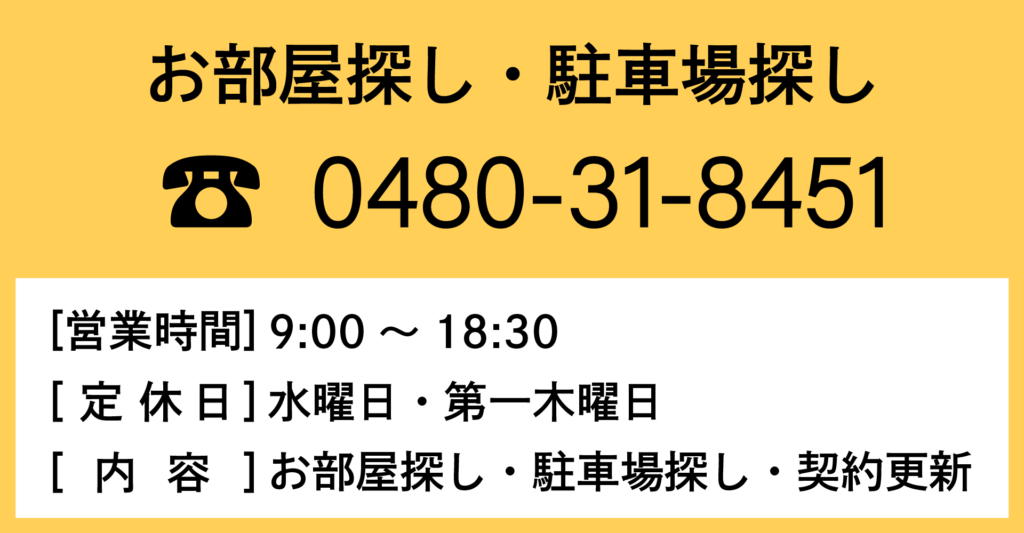

「知って楽しい久喜 すまいの相談窓口info」は、久喜市の不動産会社 株式会社フジハウジングが運営する久喜市周辺の情報や住まいに関するあらゆる疑問や悩みを解決するための情報を発信しているサイトです。

フジハウジングでは一人一人のニーズに合わせたご提案を行い、住まいを通じた人生設計を支援しています。お部屋探し・テナント探し・アパートなどの賃貸管理・資産価値リフォーム・おうち探し・土地探し・不動産売却・相続対策・土地有効活用はフジハウジングにお任せください。