不動産の登記は自分で行うことができます。

ただし、自分で登記申請を行うためには、登記申請書の作成、適宜必要となる添付書類を揃えるなど、通常であれば司法書士や土地家屋調査士といった専門家が行う手続きを自分で行う必要があります。

このため、不動産登記を自分で行うのは現実的ではないとお考えの方も多いようです。

しかし、不動産登記の基本を理解し、必要書類や手数料を把握して準備すれば、専門家以外の方が行う場合でも、また初めて手続きを行う場合でも、スムーズに手続きを済ませることは十分に可能です。

この記事では、どんな方でも自分で不動産登記を済ませられるよう、不動産登記を自分で行う方法と手順、あるいは注意すべき点などについて徹底的に解説します。

不動産登記とは?

まず、不動産登記とは何かを理解しておきましょう。

不動産登記とは、不動産の所有権、そのほか権利に関係する事柄を、公に示すための制度です。「登記」というと難しそうな印象を受けるかもしれませんが、これは土地や建物に関する不動産登記のほか、商業登記、船舶登記など、社会における様々な場面で活用される、一般的なしくみです。

不動産登記を行うと、その不動産(土地や建物)の所有者の氏名、住所、あるいは抵当権の設定状況など、権利に関係する情報を誰でも確認できる状態になります。

ある不動産が、誰のものであり、抵当権などがついているかなど、権利関係の事実を社会に提示し明示できるようになるのが、不動産登記を行う意味合いとなります。

なお、不動産を所有し不動産登記を行う権利がある状況であるにも関わらず、不動産登記を行っていない場合は、例えばほかの誰かがあなたの不動産に関する権利を侵害したとしても、それに異議申し立てを行えず、損失や被害が生じる可能性が出てくることになるため、注意が必要です。

不動産登記が必要になるケース

もしあなたが不動産を新たに所有したら、そのとき不動産登記の手続きを行う必要が発生することになります。

「新たに所有」とは、例えば不動産を購入した場合や相続した場合などのタイミングを指します。

家族のほかの者から自分名義に所有者を変更した場合なども、登記が必要です。

以下では、不動産登記が必要となる主なケースを説明します。

不動産購入や相続時

不動産物件を購入あるいは相続したときは、不動産登記が必要です。

不動産物件を購入した場合は、個人、あるいは法人として、前の持ち主から現在の持ち主、つまりあなたに所有権が変更されたことを確認し公に示すため、すみやかに登記を行うことが重要です。

登記によってその不動産の所有者は、売主から買主に変更されます。

これは相続の場合でも同様で、このときも所有者が被相続人(相続される人)から相続人(相続する人)に変更されます。この場合の登記は「所有権移転登記」というものになります。

あるいは、家を新築した場合は、自分より前の持ち主が存在しないため、その建物の所有者などの情報は登記簿にありません。

そのため、まずは「表題登記」というものを行い、さらに所在地や面積などといった建物の情報を行い、「所有権保存登記」という手続きを経て、所有者などの権利情報が登録されることになります。

住所変更や氏名変更時

住所や氏名が変更された場合も、不動産登記の手続きが必要になってきます。

例えば、不動産の所有者が引っ越して住居が変更されたケースなどでは、「変更登記」という手続きが必要になります。

婚姻や離婚によって姓が変わった場合も、その変更内容を登記情報に反映させることが必要です。

こうした際に変更登記を行わないと、不動産の所有者を法的に保持することができなくなり、将来的にトラブル発生の可能性が生じるため、注意が必要です。

住宅ローンの完済後

住宅ローンの返済が終わったとき、つまりローン完済時にも、不動産登記の手続きは必要です。

この場合は「抵当権の抹消登記」という手続きになります。

ローンを完済しても、登記簿には抵当権が記載されたままです。

そのため、金融機関から届く、ローン完済を証明する書類を用いて、抵当権の抹消登記を行います。

ローンを組んで金融機関からお金を借り入れる際の登記手続き、すなわち「抵当権の設定登記」は、一般的には金融機関が仲介してくれるため、あなたが対応する必要はない場合がほとんどです。しかし抹消登記は自分で行わなければなりません。

登記に必要な書類

不動産を購入あるいは相続し、不動産登記を自分で行う場合は、しかるべき書類を揃える必要があります。

たとえば不動産を購入した場合は、下記のような書類が必要になります。

- 登記済権利証(あるいは登記識別情報通知)

- 売主の印鑑証明書

- 買主の住民票

- 固定資産評価証明書

- 売買契約書

- その他

不動産を相続した場合は、被相続人の戸籍謄本も必要になるほか、遺産分割協議を行った場合は遺産分割協議書も必要になってきます。

相続登記にまつわる遺言があった場合は遺言書も必要です。

登記簿謄本の見方

不動産登記を行ったら、登記簿謄本(登記事項証明書)というものに、土地や家屋についての各種権利関連情報が記載されることになります。

不動産登記簿謄本には、以下の4つの欄があり、いずれも重要な情報が記載されています。

それぞれどのような見方をすればよいのか、確認しておきましょう。

- 表題部 不動産の所在、面積、構造など

- 権利部(甲区) 所有権に関する情報(現在や過去の所有者名など)

- 権利部(乙区) 所有権以外の権利関係の情報(抵当権など)

- 共同担保目録 抵当権設定時の担保として提供された複数の不動産情報

登記簿謄本によって、これらの情報は確認可能となり、所有権などが明確化されることになります。

不動産登記の手順

では次に、不動産登記を行うための具体的な手順を確認しましょう。

購入や贈与、あるいは相続など、登記の理由に応じて必要な書類などは変わってきますが、不動産登記を行う手順自体は、いずれもおおむね同じ手順となります。

登録免許税を納付する

登記のときに納付が必要となる税金に、登録免許税というものがあります。この登録免許税は次のように、不動産の課税標準額に税率をかけて算出されます。

登録免許税 納付額=不動産の課税標準額×税率

このうち課税標準額は、固定資産評価証明書に記載された固定資産税評価額から、1000円未満を切り捨てた額になります。

そこに乗算する税率は基本的には、売買および贈与であれば2.0%、相続であれば0.4%となります。さらにこの計算で出た数字に100円未満の端数があれば、そちらも切り捨てとなります。

【参考】登録免許税とは?計算方法と軽減措置を解説(久喜すまいの相談窓口info)

登録免許税の納付方法は原則、現金となります。銀行等で入手できる納付書を用いて納付します。

登記申請書を作成する

登記申請書は、売買や贈与、あるいは相続といった登記理由ごとに、書式が異なります。といっても書式は法務局のサイトでそれぞれダウンロードでき、記入例も確認できます。

登記申請書には「課税価格」という欄がありますが、ここも上述の課税標準額を記載することになります。

また、不動産の表示の「不動産番号」や「所在地」といった欄には、登記簿謄本記載の内容を書き写します。

法務局に提出する

書類の準備ができたら、法務局に提出します。

提出方法には「窓口」「郵送」「オンライン」の3種類があります。

ただし、オンライン申請は主に専門家向けの手段であるため、一般の方は窓口か郵送を利用するのが一般的です。

不動産登記は、登記対象である不動産の所在地域の法務局でなければ手続きができません。管轄の法務局を調べて、必要書類を提出しましょう。

登記完了後の対応

申請書を提出後、登記完了予定日以降に法務局に行くことで、「登記識別情報通知」ならびに「登録完了証」というものを受け取ることができます。

自宅に郵送してもらうことも可能ですが、その場合は事前に郵送希望の申請が必要となりますのでご注意ください。

不動産登記にかかる費用

不動産登記を行う際には、前述の税金納付など、いくつかの費用が発生します。主なものとしては次の3つです。

- 登録免許税

- 必要書類の取得にかかる費用

- 専門家への支払報酬

それぞれ詳しく見ていきましょう。

登録免許税

登録免許税の内容は上述の通りとなります。

なお、不動産評価額が1000万円未満の場合は最低税額が設定されること、相続や贈与といった特定のケースでは軽減措置が適用される場合があること、などは覚えておきましょう。

登録免許税は10万円を超える金額となることが多く、比較的負担の大きなものですので、納付額がどの程度のものか、事前に把握しておいたほうがよいでしょう。それにより予算計画が立てやすくなるはずです。

必要書類取得費用

必要な書類を揃えるためにも、それぞれ費用がかかります。こちらの金額は、登録免許税に比べると大きくはありませんが、下記のように多数あるため注意しましょう。

戸籍謄本 450円

除籍謄本 750円

改製原戸籍 750円

住民票 300 – 400円程度

住民票除票 300 – 400円程度

印鑑証明書 200 – 400円程度

固定資産評価証明書 200 – 400円程度

登記簿謄本 600円(申請方法による)

専門家への依頼費用

本記事では自分で不動産登記を行う場合について解説していますが、登記手続きを専門家に代行してもらう場合の費用についても記しておきます。

専門家、とは主に司法書士に依頼するのが一般的です。

この場合、司法書士に報酬を支払う必要が出てきます。物件の種類や地域によって異なりますが、一般的には数万円から数十万円の範囲に収まってきます。

司法書士に依頼すれば、手続きの煩雑さや不安といったものを軽減でき、人によってはこれによる安心感が大きなメリットとなるでしょう。ただし上述のように、報酬はけして安いものでもありません。事前にしっかり見積を取り、金額を明確にしておくことをおすすめします。

不動産登記の期限

不動産登記には、登記理由ごとに手続き期限が設けられています。具体的には、下記のようなものです。

- 建物の表題登記や減失登記: 取得あるいは減失から1ヶ月以内

- 相続登記: 相続を知った日から3年以内

ここで最も注意すべきは、いずれも期限を過ぎてしまうと10万円以下の過料(罰金)を支払う義務が発生するという点です。新築時や取り壊し時、あるいは相続が発生した場合は、上記の期限内で速やかに登記を行うのがよいでしょう。

建物表題登記や滅失登記

表題登記は、不動産の所有権を取得した日から1ヶ月以内に申請します。また減失登記は、不動産が減失(取り壊し、災害による消失など)してから、こちらも1ヶ月以内の申請が必要です。

とくに減失登記のほうを怠った場合は、上述の過料に加え、法的に存在しないはずの建物が登記簿に残り続けることになり、後々のトラブルの原因となることもあるため、注意しましょう。

相続登記

相続登記の方は、2024年1月より義務化されています。相続人が不動産相続の発生を知った日から3年以内に登記を行います。

なお相続登記については、手続きに書類の収集や確認が必要です。相続人が複数人いる場合は、全員の同意が求められるケースも多いため、早めの準備を心掛けましょう。

不動産登記を自分で行う際の注意点

このような不動産登記の手続きを自分で行う際は、それ特有の注意点も発生します。次項からそちらを見ていきましょう。

書類不備のリスク

司法書士に依頼すれば、書類の取得から申請まで全て任せられますが、自分でやる場合は、そうした手間が全て自分にふりかかってきます。

手間や時間がかかるのはもちろんのこと、とくに役所や法務局に書類を取りに行くときは、それらの機関が平日しか開いていないため、人によっては仕事を休まなければならない点も覚えておきましょう。

期限内に提出する重要性

上述のように、不動産登記は法的な手続きであり、厳密な規則が敷かれていることは覚えておくべきです。

とくに書類を期限内に提出できない場合などは、けして安くない過料(罰金)がかかります。書類を揃えるのに手間と時間がかかる以上は、しっかり計画的に手続きを進めていけるよう考えておくのがよいでしょう。

専門家に相談するタイミング

書類の用意や提出期限などを考えると、「自分にできるのだろうか?」と不安になったという方も、少なくありません。

自分での対応に大きな不安が出てきたり、期限内に手続きを終えられない不安が大きくなってきたりした場合は、早めに専門家へ相談しましょう。

専門家であれば書類や期限内提出といったポイントは確実に押さえてくれます。

しかし、専門家に相談するタイミングが遅すぎる場合は、いくら専門家でも対応しかねるケースも出てきてしまうでしょう。

期日などに不安を感じた場合は、早めに相談のスケジュールを決めることが得策です。

まとめ

不動産の登記を自分で行う場合、とくに初めての人は不安に感じる部分が大きいかもしれません。

しかし上記のように、手続きのそれぞれは基本的に、どなたでも対応可能なものです。

ただ一方では、時間がない方や、こうした細かい書類手続きが得意でない方などは、期限までに間に合わない、差し戻しが発生するというリスクもあるため、注意が必要です。

仮に、こうした手続きに自信のある方でも、なんらかの場合に専門家に頼るという選択肢があるということは覚えておくとよいでしょう。

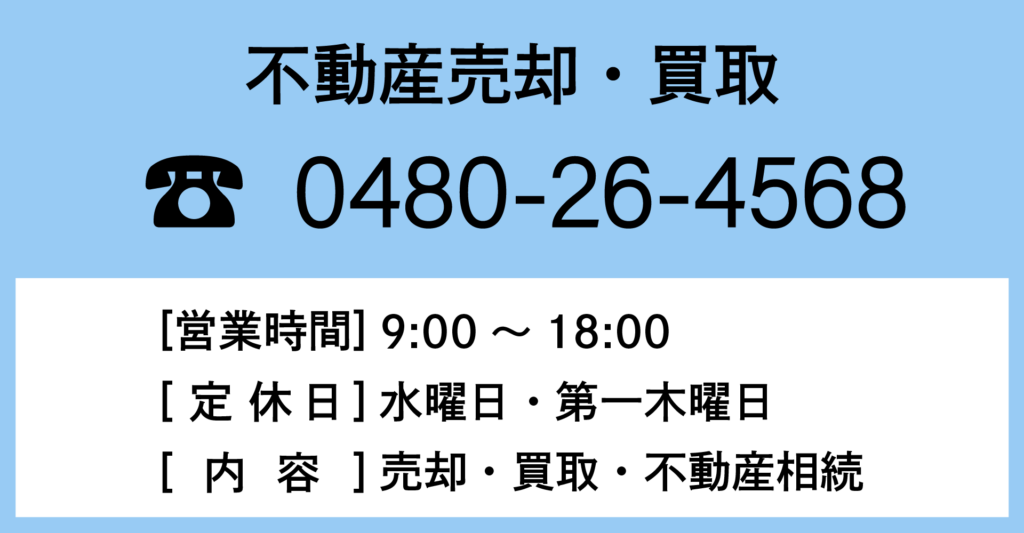

このような、不動産登記関連の手続きをはじめとする埼玉県の不動産事業において、フジハウジングは多大な実績を有しており、適切な専門家の相談などを含めた総合的なご対応が可能です。

不動産登記について専門家に相談したいとお考えの方は、まずフジハウジングへご相談下さい。

◎知って楽しい久喜 すまいの相談窓口info とは

「知って楽しい久喜 すまいの相談窓口info」は、久喜市の不動産会社 株式会社フジハウジングが運営する久喜市周辺の情報や住まいに関するあらゆる疑問や悩みを解決するための情報を発信しているサイトです。

フジハウジングでは一人一人のニーズに合わせたご提案を行い、住まいを通じた人生設計を支援しています。お部屋探し・テナント探し・アパートなどの賃貸管理・資産価値リフォーム・おうち探し・土地探し・不動産売却・相続対策・土地有効活用はフジハウジングにお任せください。