不動産において事故物件をどう取り扱うか、不動産を所有されている方や不動産投資をお考えの方には、非常に大きな問題です。

いわゆる孤独死や、事件による殺人など、自然死などを除いたかたちで入居者が亡くなったことのある不動産は、一般に「事故物件」と呼ばれるものとなります。人が居住している以上、どんな物件でも発生する可能性はゼロではないことから、不動産所有者にとっては最も気にかかる問題の一つと言えます。

ひとたび事故物件が発生してしまうと、どのような対応が必要で、どのように売却できるのかなど、頭を悩ませる問題がたくさん発生するようなイメージをお持ちの方は少なくないでしょう。しかし実は、不動産に事故物件が出てきてしまったとしても、しっかり対応すれば、大幅な価値の目減りは避けられるケースが多いのです。

この記事では、不動産の事故物件がどのような定義でそう呼ばれることになるのか、告知義務や売却方法はどのようなものか、また供養や特殊清掃についてはどうすればいいのかを含め、事故物件の運用について詳しく説明していきます。

不動産事故物件とは

事故物件の定義

建物あるいは土地といった不動産において、その中で人が亡くなる事故や事件が起きた場合、その不動産物件は「事故物件」と呼ばれます。

ただし、物件内で人が亡くなったからといって、すべてが事故物件に該当するわけではありません。

具体的には、孤独死、自殺、あるいは殺人や火災などといった出来事があった物件が、事故物件と呼ばれます。

一方で、例えばご家族と住んでおられたご老人が寿命で亡くなった場合(自然死)や、急逝されたとしても何らかの病気で亡くなった場合などは、事故物件と呼ばれることは基本的にありません。

こうしたことからもわかるように、事故物件の最も大きな特徴、あるいは明確な定義としては、あとからそこに居住する人が心理的に大きな負担を感じるかどうかが、事故物件か否かの大きな判断基準となります。

故物件の種類

事故物件にあたる不動産の種別をあえて大別するならば、下記の四つが該当するでしょう。

- 孤独死

- 自殺

- 殺人

- その他の事件(火災など)

ただ、このような区分けが事実上存在するとしても、事故物件の種別について法律で厳密に定められているわけではありません。それに、例えば孤独死と自殺の境界上にあるような事案、あるいは火災と自殺の判別がつかない事案などもあるでしょう。

こうしたことから考えるならば、事故物件の定義とはつまるところ「どういった種別に該当するか」よりも、「その物件を借り受ける可能性のある各顧客または各不動産仲介業者が、その不動産を事故物件と認識するかどうか」による部分が大きい、ということになります。

なお国土交通省は2021年、事故物件に関する「ガイドライン」を定め、公式サイト上で公表しています。

このガイドラインはあくまでガイドに過ぎず法的拘束力を保たないほか、上記のように事故物件の定義を厳密に定めているようなこともありません。

参考:宅地建物取引業者による人の死の告知に関するガイドライン(国土交通省)

事故物件の告知義務

ここまでの内容からすると、「自分が賃貸物件を借りたい際に、事故物件を避けたいと思っていても、不動産仲介業者がそれを事故物件じゃないと言い張ることで、自分にとって心理的負担となるような事件・事案があった物件を、それと知らずに借り受けてしまうことがあるのでは?」と不安になった方もいるかもしれません。

しかし、そのようなケースの発生を防ぐため、宅地建物取引業法において「瑕疵担保責任」というルールが定められています。このため、心理的瑕疵(心理的な負担を強いるために欠陥だとみなされるような状況、経緯など)に相当する内容を持った部屋を、不動産仲介業者がそれと知らせずに借主に貸し出すようなことを行うケースは、極めて少ないと言えます。

告知義務の内容

具体的に、不動産仲介業者は、心理的瑕疵にあたる情報を借主に告知する義務があります。

「心理的瑕疵にあたる情報」は、不動産仲介業者と借主のどちらがそう定義してもかまわないことになっています。

わかりやすく言うと、「不動産仲介業者が事故物件だと思っていなくても、借主があとで別の部屋の入居者から事故や事件の話を知り、それを事故物件だと思ったのであれば、それは心理的瑕疵のある物件という扱いになる」ということです。

不動産仲介業者の認識にかかわらず、借主が心理的瑕疵を感じた場合、それは事故物件だということになりえます。

こうした場合に借主は、貸主に損害賠償を請求することが可能です。

このようなリスクは不動産仲介業者にとって望ましくないものなので、基本的にはほとんど全てのケースにおいて、事故物件であるということは事前に貸主に告知されることになります。

告知義務の期間

不動産が事故物件であったことを借主に告知する必要のある期間について、国土交通省はとくに、強制力のある定めを設けてはいません。こうした状況から、告知時期は、不動産仲介業者と物件のオーナーとが相談のうえで決めているケースが多いとされています。

例えば東京23区のような都会であれば、集合住宅などはとくに近所付き合いなどは薄く、事故物件が発生したとしてもその情報はいつの間にか忘れ去られてしまうことが多いものです。こうした場合は、例えば事故発生後に住もうとする方には告知を行うけれども、さらにその次の入居候補者にはもう告知しない、といったケースも見られるようです。

なお前掲の国土交通省ガイドラインでは、取り引きの対象となる不動産(住宅、集合住宅の各部屋など)、あるいは日常生活において通常使用する必要のある集合住宅の共用部分(通路、階段、敷地内など)で発生した該当の事件や事故については、その発生あるいは発覚から「概ね3年間が経過した後」であれば、その事実を取引相手に「告げなくてもよい」とされています。また自然死や不慮の事故が原因となっているものは、告知は不要、とも記載があります。

告知義務を怠った場合のリスク

告知義務を怠った場合は上記のように、地建物取引業法における「瑕疵担保責任」の定めにのっとり、業者はペナルティを受けることになります。

ペナルティとはつまり、損害賠償のことです。こうした金銭的な負担のほか、インターネットによって情報拡散が極めて早い現代では、告知義務を怠った不動産仲介業者あるいは物件が広く知られることになり、客が激減したり、借り手が一切つかなくなったりする事態も考えられます。

事故物件の売却方法

不動産の事故物件を売却しようと考える方は、まずその事故物件を「売却することが可能なのか」という点が気がかりになるでしょう。

しかし結論から言うと、事故物件であっても、不動産を売却することは多くの場合、可能です。また、この際に大幅な減価(不動産売却価格の減額)が発生すると思っている方も多いものですが、実際は思ったよりも減価幅は小さくなるケースがほとんどと言えます。

事故物件については、インターネットでの情報やメディアでの扱い、あるいはYouTubeのようなSNSで話題になるケースの増加を受けて、そのようなことが発生すると極めて悪いイメージが選考してしまい、誰も買い手がつかないのでは、と考える方が多いようですが、実際は、「普通に売却することが可能」なのです。

売却の流れ

事故物件の売却を考える際に、まず意識すべきは、「事故物件の取り扱い実績が多い不動産会社」に相談することです。

事故物件には、それ特有の対応ノウハウや、市場の動向などが存在し、そうした情報あるいは経験が豊富な不動産会社は、事故物件を適切に売却するための戦略をたてることに非常に長けています。

おおまかな流れとしては、不動産会社に相談ののち、リフォームの必要性の判断、あるいは値付けの計画、販売戦略の立案を行います。

さらには、事故物件であることを理由に値引きされた不動産に関心を持ちそうな買主を選定、といったプロセスを経て、事故物件の売却完了に向けて動くことになります。

不動産会社の中には、事故物件の売却仲介ではなく買い取りをしてくれる業者というものも存在します。こうした業者と相談する場合は、買主に対する販売戦略立案や募集、交渉、契約といった手間がまるごと省かれることになるため、売却したい不動産所有者にしてみれば、手間や時間の大幅な省略、あるいは精神的負担の軽減といったことも実現するでしょう。

ただしこの場合は、市場における売却価格の水準よりも低い価格で買い取ってもらうケースが多くなることは、覚えておきましょう。

売却時の注意点

上記にて確認したように、事故物件の売却を考えている際は、相談する不動産会社をよく見定める必要があります。

うまく事故物件の取り扱い実績の豊富な不動産会社が見つかればそれでよいのですが、中には、さして実績もなければ知識もないために、事故物件の大幅な売価減額を提案してくるような不動産会社も、残念ながら存在します。

こうした不動産会社にあたるリスクを避けるためには、複数の不動産会社に見積もりを依頼するのも一つの対策となるでしょう。事故物件の取り扱い実績のみならず、値付けの適正さや、法的な部分のカバー範囲、さらには担当者レベルでの良し悪しなどを比較することで、より望ましい不動産会社と取引することが可能になるかもしれません。

【参考】不動産会社はどこも同じなのか。(〈埼東よみうり連載 vol.03〉完全版、「知って楽しい久喜」)

事故物件の供養と特殊清掃

ここまで、事故物件を資産として見た場合の知識について見てきましたが、一方で、事故物件ではお亡くなりになった方が存在しているわけで、それ相応の対応も必要になってきます。

こうした点で思い浮かぶのが、亡くなった方の供養、および、いわゆる「特殊清掃」の必要性です。

供養の方法

まず供養については、行わなければならない、あるいは行うべきといった、法的な規制はありません。

多くの場合は、事故物件かどうかにかかわらず、その必要があると判断された物件は、不動産会社などによって供養を行われることが多くなっています。

買主や借主にとっては、事故物件に対してマイナスのイメージ、不吉な印象を抱く方は多いものです。買主や借主にそうした印象を与えるおそれがあると判断した場合には、供養やお祓いなどの手続きを行っておくと安心です。

事故物件について、決まった供養の方法などは特にありません。

供養をする対象も、亡くなった方に対して行う場合もありますが、そうした事案の発生した事故物件のそれ自体に対して行うことも多くなっています。

供養の形式については基本的に、人に対して行う場合と同じ流れになります。

宗教や宗派などにも定型と呼べるようなものはありませんので、それを必要と考えるステークホルダー(不動産会社、あるいは不動産所有者)が、あくまで必要と考える範囲内において、宗教あるいは宗派に依頼するという形になります。

このように、これといって定まったセオリーのない事故物件の供養ですが、供養を行うことで以後の買主や借主が安心を得られるということは確かです。

心理的瑕疵を意識した対策という点でも、事故物件の供養を行うケースは一般的と言えるでしょう。

特殊清掃の必要性

昨今では、事故物件が発生した場合に必要となる特有の対応を行ってくれる清掃業者、いわゆる「特殊清掃業者」の存在は、比較的知られてきていると言えます。

いくら、事故物件だとしても売却は可能だという状況とはいえ、必要な場合に必要な特殊清掃を行わなくては、取り引きを成立させることはほぼ困難です。このため、とくに亡くなられた方の形跡が様々な状況で残っている場合は、特殊清掃は必須だと言えます。

なお、特殊清掃が入るまでの期間、あるいはそれまでにどのような状況となったかによって、事故物件の売却価格の減額幅は変動することが一般的です。

例えば数ヶ月や年単位といった長い期間、亡くなった方が気づかれず放置され、他の入居者にもその事実が知られてしまった場合などは、減額幅も10%あるいはそれを超えるものとなることがあります。

あるいは、発見が早かった場合や、特殊清掃によって状況回復がうまく行った場合、物件それ自体が新しい場合などは、減額幅は数%で済むこともあります。

事故物件の賃貸運用

事故物件を賃貸で運用したいという場合、一般的な他の物件と比較すると、特有のリスクがあることは否めません。しかし、適切なアプローチをとれば、他の物件同様、安定した収入源として運用することは可能です。

事故物件の賃貸リスク

賃貸運用を考えるにあたって、事故物件が持つ特有のリスクは十分に理解しておく必要があります。

最も顕著なリスクは「入居者の獲得の難しさ」です。

事故物件は心理的瑕疵があるため、一般的な物件に比べて敬遠されることが多く、空室期間が長引く可能性が高くなります。

もちろんその期間は、収益に対する影響が出るのは必然です。

また上述の「告知義務」をしっかり履行する必要もあります。

これを怠った場合、あとあと発生するトラブルは、賠償金支払に発展する可能性があるほか、将来的な物件の入居減、あるいは会社などの事業事態にも悪影響を及ぼす可能性があることは、よくよく認識しておくべきです。

また、「賃貸管理のコスト」も無視できません。事故物件には特有の問題が起こりやすいため、維持管理にかかる費用が通常よりも高くなることがあります。入居者が安心して住めるように、定期的なメンテナンスやクリーニングが不可欠です。

賃貸運用のポイント

賃貸運用において事故物件を扱う際のポイントとしては、慎重なアプローチと確実な準備が不可欠となります。

まず、物件の条件や過去の事故に関する詳細情報を正確に把握しておきましょう。

そこがどのような仕様のどのような物件で、過去にどんなことが起き、どのような事件や事故に繋がったか、そうした履歴を理解しておくことで、入居者に対しても誠実に情報を提供でき、信頼関係を築く助けになります。

次のポイントとしては、賃貸価格の設定についても考慮するのが重要です。

事故物件は一般的に相場よりも低めの賃料が設定されることが多いため、周辺の相場と比較して適切な価格を決定することが重要です。魅力的な条件を提示することで、多くの入居者の関心を引くことができます。

さらに、入居者に対する説明責任を果たすことです。

事故物件特有の特徴や過去の事故について詳細に説明し、入居者が状況を理解した上で契約を結ぶことが求められます。透明性を持つことで、トラブルを事前に避けることができます。

最後に、その物件の管理とメンテナンスを怠らないことが大切になります。

入居者が安心して暮らせる環境を提供するためには、不動産について定期的な点検や修繕を行い、物件の価値を保つことが、長期的な運用の成功につながります。これらのポイントを抑えることで、事故物件の賃貸運用を成功に導く可能性が高まります。

まとめ

不動産というものは私たちの生活に密接に関係する資産であるがゆえ、その取り引きには売主と買主あるいは貸主と借主のあいだに慎重さや、お互いがトラブルに巻き込まれないための最低限の知識が求められます。

このガイドでは、事故物件とはなにか、その特性や法律上の扱われ方、あるいは取扱上の注意点などについて解説しました。

過去に事件や事故の発生した事故物件は、買主や借主に心理的瑕疵を抱かせる可能性が高いものであり、一般的には敬遠されがちなものであることから、とくに売主や借主にとっては、取り扱いに困難の生じるもの、というイメージを持つことが多いかもしれません。

しかし、本記事で取り上げたようなポイントをしっかり押さえ、準備とプランに基づいた対応を行っておけば、事故物件であっても、安全に運用して利益を上げることができます。

加えて買主や借主には、たとえ事故物件でも適切な対応が行われているのであれば、色眼鏡で見ることなく、通常よりも投資のしやすい資産と考えるような方も多く存在します。このため売主や貸主は、事故物件を扱う際にも冷静な判断を心がけるようにするとよいでしょう。

事故物件、あるいはその他の一般的な物件であっても、売買や賃貸では大きな金額が動くこととなるため、信頼できる不動産仲介業者を見つけることが非常に重要なポイントとなります。

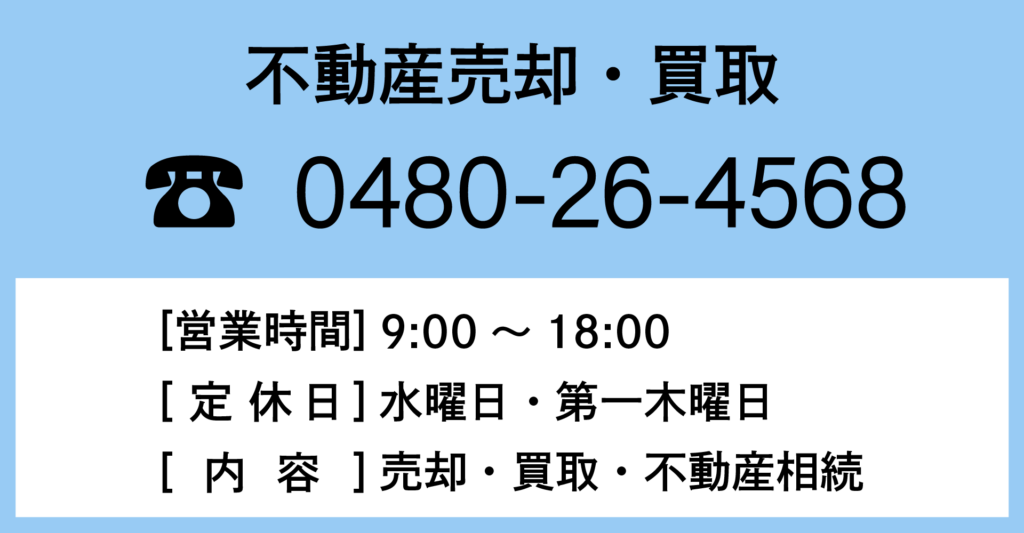

とくに久喜市の不動産事業においてフジハウジングは多大な実績を有しており、様々な不動産取り引きで満足のいくサービス体制を整えています。もし事故物件を含む不動産の取り引きをお考えの場合は、是非ご相談下さい。

◎知って楽しい久喜 すまいの相談窓口info とは

「知って楽しい久喜 すまいの相談窓口info」は、久喜市の不動産会社 株式会社フジハウジングが運営する久喜市周辺の情報や住まいに関するあらゆる疑問や悩みを解決するための情報を発信しているサイトです。

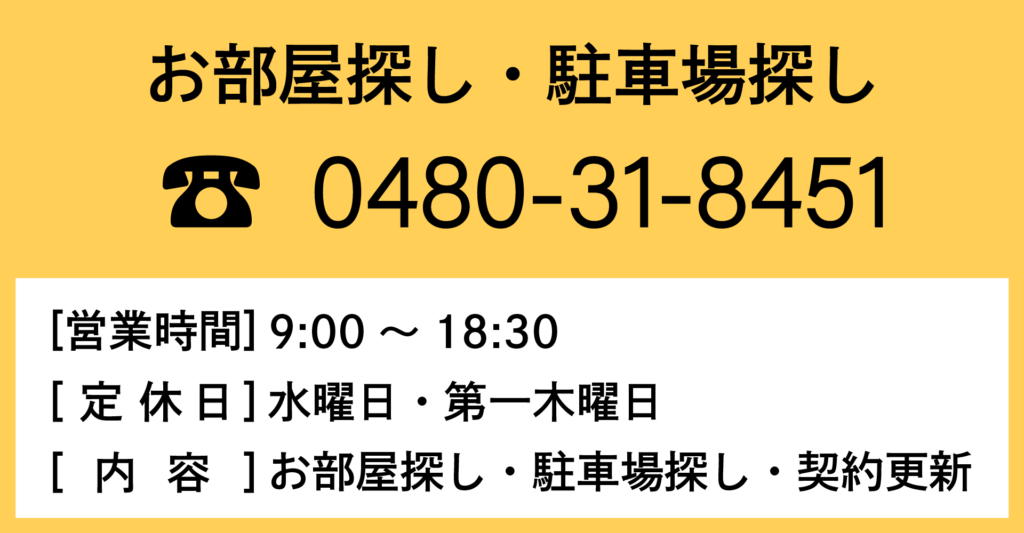

フジハウジングでは一人一人のニーズに合わせたご提案を行い、住まいを通じた人生設計を支援しています。お部屋探し・テナント探し・アパートなどの賃貸管理・資産価値リフォーム・おうち探し・土地探し・不動産売却・相続対策・土地有効活用はフジハウジングにお任せください。