歴史を語る静寂の空間「菖蒲神社」と「菖蒲の藤」

久喜市の菖蒲地区に鎮座する「菖蒲神社」。

ちいさな町の守り神として地元市民からはもちろん、そのご利益から遠方の方々も参拝にくる神社なんです。

樹齢300年を超える「菖蒲の藤」と歴史ある「菖蒲神社」をご紹介します。

菖蒲地区の守り神「菖蒲神社」

菖蒲神社があるのは、久喜市菖蒲地区。

JR各線「久喜駅」からは、バスで約20分ほどの場所にあります。

菖蒲神社は合併前の菖蒲町の鎮守として、古くから地元住民に愛されてきた神社です。合併し久喜市となった今でも、近隣住民から慕われています。

境内へ一歩足を踏み入れると、県道からすぐのところに鎮座しているとは思えないほど、静かで厳かな空間が広がります。

鳥居をくぐると出迎えてくれる狛犬。

くりっとした目がかわいらしく印象的。

こんなに大きな目をした狛犬に出会うのははじめてです。

参道の正面に社殿が建っています。

菖蒲神社の御祭神は三柱

- 稲田姫命(いなだひめのみこと)

- 大己貴命(おおなむちのみこと)

- 武夷鳥命(たけひなどりのみこと)

稲田姫命が主祭神です。

社殿の左手には境内社が鎮座しています。

境内社には八雲神社などがあり、合祀神として素盞嗚尊(すさのおのみこと)など複数の神様が祀られています。

ご利益は、勝負運・縁結び・夫婦和合・五穀豊穣・金運招福・災難除け、厄除けなどです。

古くには「袋田明神社」という名前で呼ばれていましたが、明治以降に「菖蒲神社」に改称されたとされています。

創建時期は不明ですが、菖蒲城主であった佐々木氏によって再建されたと推測されているそうです。菖蒲城が築城したのは、康正2(1456)年の室町時代。

古来からこの地に鎮座していたと考えられる、由緒ある神社です。

樹齢300年を超す「菖蒲の藤」

境内右手には、菖蒲神社のシンボル「菖蒲の藤」(埼玉県指定天然記念物)の藤棚があります。

大正時代に作られた藤棚で、大正天皇の御即位にちなみ「君万歳の藤」と名付けられています。

写真は開花時期ではないため彩のないものですが、開花時期の春になると薄紫色の花が滝のように咲き乱れます。

樹齢300年以上といわれている菖蒲の藤。根回りは9m、幹回り150〜160cm、藤棚の広さは238㎡もある圧巻の大きさです。

根回りがしっかりとしていて、四方に伸びる枝はキレイに手入れをされています。

樹種はノダフジの園芸種です。ノダナガフジの原種とされる、藤の名所春日部市の「藤の牛島」(国指定特別天然記念物)との繋がりも感じさせます。

大正2(1913)年に池を埋め立てて作られた広い藤棚は、急速な成長により花房が180cmにも達したこともあったそうです。

現在でも藤の花が満開となる4月下旬から5月上旬には、目を見張るような大きな花を咲かせた藤棚が歓迎してくれます。

菖蒲神社が一層にぎやかとなるのが、毎年5月上旬頃に執り行われる祭典行事「菖蒲藤祭」。壮大な菖蒲の藤を一目見ようと、多くの人が参拝に訪れます。

満開の藤の花の様子は、例年HPでも確認できますよ。

勝負の神様「菖蒲神社」の歴史を語る絵馬

菖蒲神社は「勝負(菖蒲)の神様」として、受験やスポーツの試合などの必勝祈願にもご利益があるといわれています。

受験シーズンには、たくさんの受験生が合格祈願に訪れるそうです。

菖蒲神社オリジナルの「勝負守」が頒布されているので、「勝負の時」にそっとバックに忍ばせておくのにオススメです。

勝負守の他にも「方位除守」や「災難除け守」も頒布されています。

詳しく知りたい方は、菖蒲神社公式HPで確認してみてください。

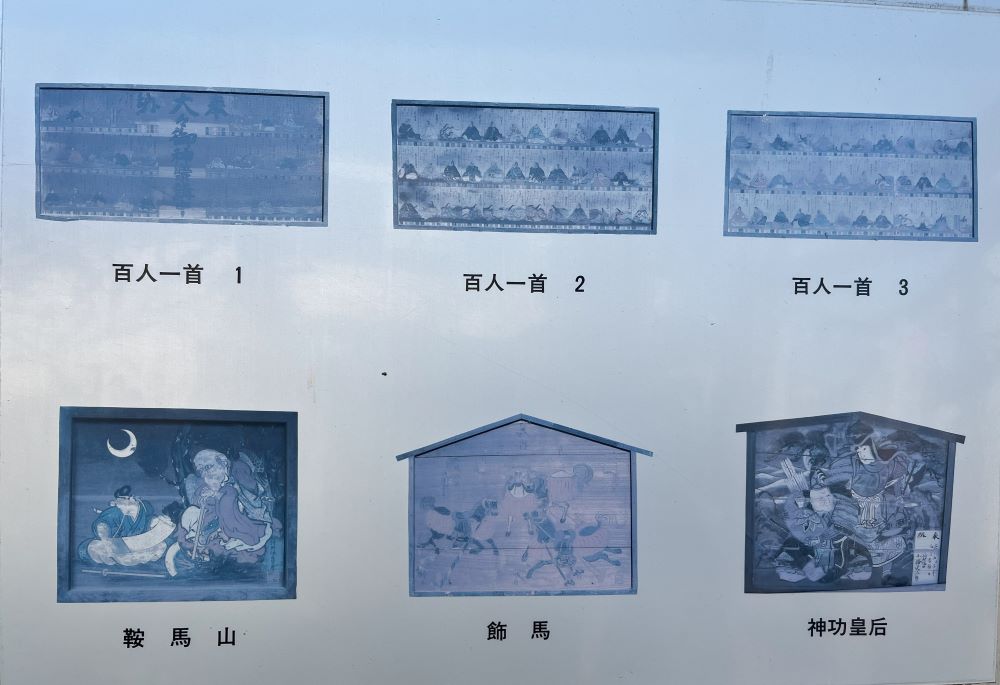

そんな菖蒲神社には、「久喜市指定有形文化財」として6面の絵馬が奉納されています。

それぞれ奉納された年や奉納者は異なり、各々が歴史を語ります。

- 「百人一首」(上段3枚):天明8(1788)年 奉納

- 「鞍馬山」:天保9(1838)年 奉納

- 「飾馬」:天明8(1788)年 奉納

- 「神功皇后」:嘉永5(1852)年 奉納

歴史好きにはたまりませんね。ちいさな町のちいさな神社に、こんなにも歴史を感じさせる絵馬が奉納されているとは驚きです。

神社の隣には小さな公園があります。

小さなお子さんでも遊べそうな遊具が設置されています。散歩をしながら子どもと一緒に神社に立ち寄るのも良さそうです。

地域の歴史や自然と深い関係のある「菖蒲神社」。意外と知らない身近な歴史に触れるのもいいものですよ。

ぜひ一度足を運んでみてくださいね。

菖蒲神社

住所:埼玉県久喜市菖蒲町552番地

交通:JR東北本線・東武伊勢崎線「久喜駅」よりバス「菖蒲仲橋」行き乗車約20分「菖蒲神社前」下車すぐ

電話:0480-85-4345

駐車場:有(8台)

知って楽しい久喜 公式Instagram

久喜のタウン情報発信中!

地域の魅力をお届けしています!

【知って楽しい久喜】すまいの相談窓口infoとは

久喜市の不動産会社 株式会社フジハウジングが運営する、不動産解決事例や久喜の情報を発信しているタウンメディアです。

フジハウジングでは、お客様のニーズに合わせたご提案を行い、不動産を通じた人生設計を応援しています。

賃貸物件のお探し・賃貸管理・資産価値リフォーム・おうち探し・土地探し・不動産のご売却・不動産相続対策・有効活用など、トータルに解決出来るプロ集団ですので、是非お気軽にご相談ください